脳卒中リハビリテーションにおいて、臨床家が良かれと思って選択したアプローチが、意図せず患者の回復を阻害しているケースは少なくありません。

例えば、麻痺側上肢の運動を促す際に観察される、非麻痺側の過剰な努力や代償動作。これらは単なる随伴現象ではなく、脳の回復メカニズムに直接的に影響を与える、重要な評価対象です。

この問題の背景にある神経科学的メカニズムを理解する上で、Ward & Cohen (2004) のレビュー論文は重要な示唆を与えます。論文では、効果的な治療戦略を立てるためには、まず回復のメカニズムを深く理解することが不可欠であると強調されています。

“The development of new effective therapeutic strategies relies on a better understanding of the mechanisms underlying recovery of function.”

「新たな効果的治療戦略の開発は、機能回復の根底にあるメカニズムのより良い理解にかかっている。」

Ward & Cohen (2004)

症状のお困りごと、

お気軽にご相談ください

手足の麻痺や動きの不安感など、お身体の状態に合わせた対策をご提案します。

なぜ非麻痺側の過活動は、麻痺の回復を妨げるのか?

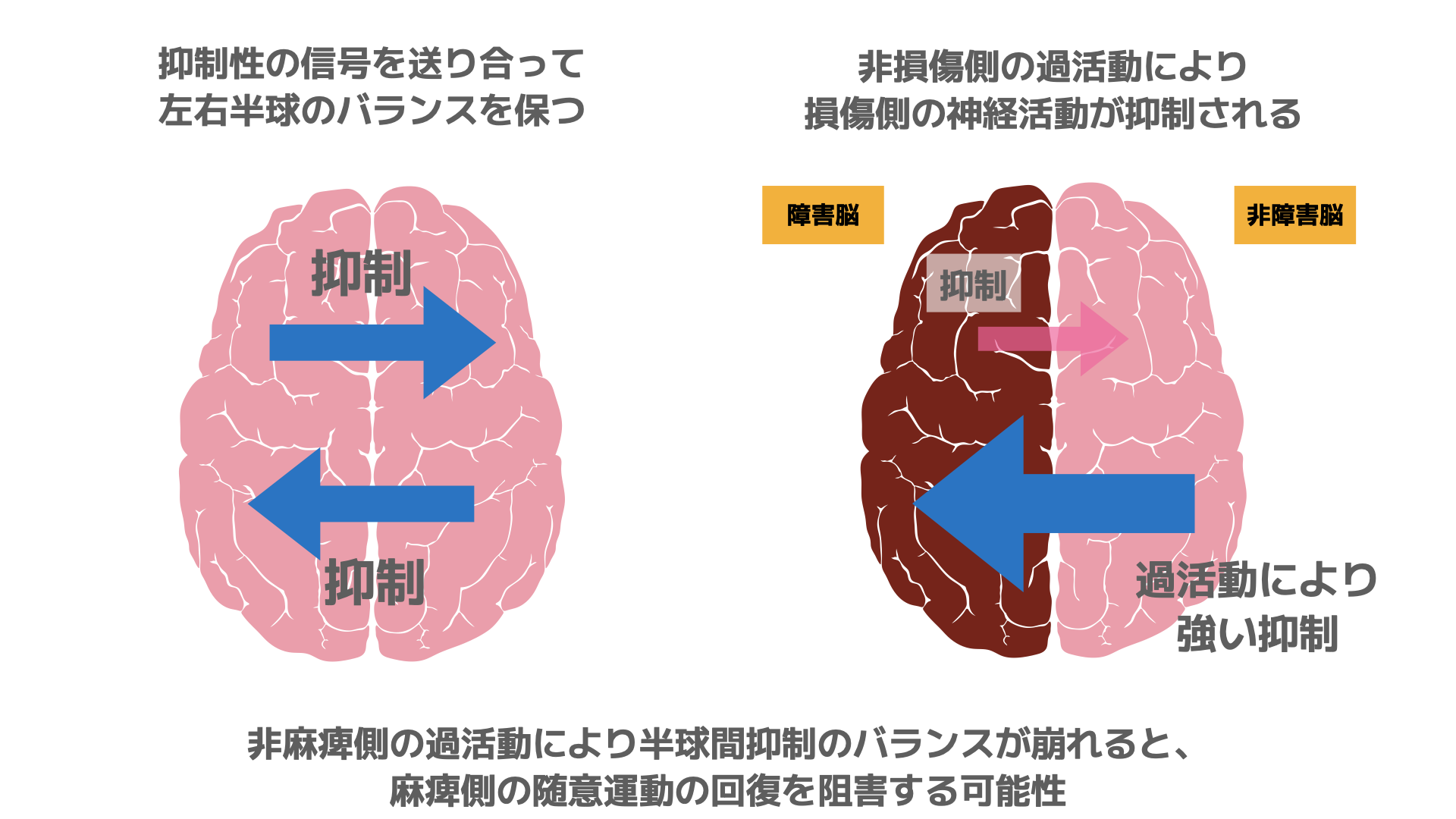

脳卒中後遺症の方とのリハビリでは、麻痺した手足を動かそうとする際に、非麻痺側の手足や顔にぐっと力が入る場面は頻繁に観察されます。これは単なる代償動作や本人の“頑張り”として片付けられがちですが、脳科学的には、回復を妨げる可能性のある重要な現象です。この背景には、脳の両半球間のアンバランス、特に「半球間抑制」と呼ばれるメカニズムが関わっています。

回復の「ブレーキ」となる半球間抑制のメカニズム

通常、左右の大脳半球は、互いに活動を調整し合うために、抑制性の信号を送り合ってバランスを保っています。しかし、脳卒中によって脳の一部が損傷すると、このバランスが崩れてしまうことがあります 。近年の研究では、脳卒中患者において、健康な側の一次運動野から損傷した側の一次運動野への抑制信号が、異常に高まっている可能性が示唆されており、この論文では以下のように述べられています。

(和訳)「患者の一部は、健康な半球の一次運動野(M1)から、障害された半球のM1への異常に高い半球間抑制性の駆動を示し、この所見はより重度の障害を持つ個人において顕著である。」

つまり、非麻痺側が過剰に活動(努力)すると、その信号が強すぎる「ブレーキ」として麻痺側の脳に作用し、本来発揮されるべき運動機能の回復を妨げてしまう可能性があるのです。

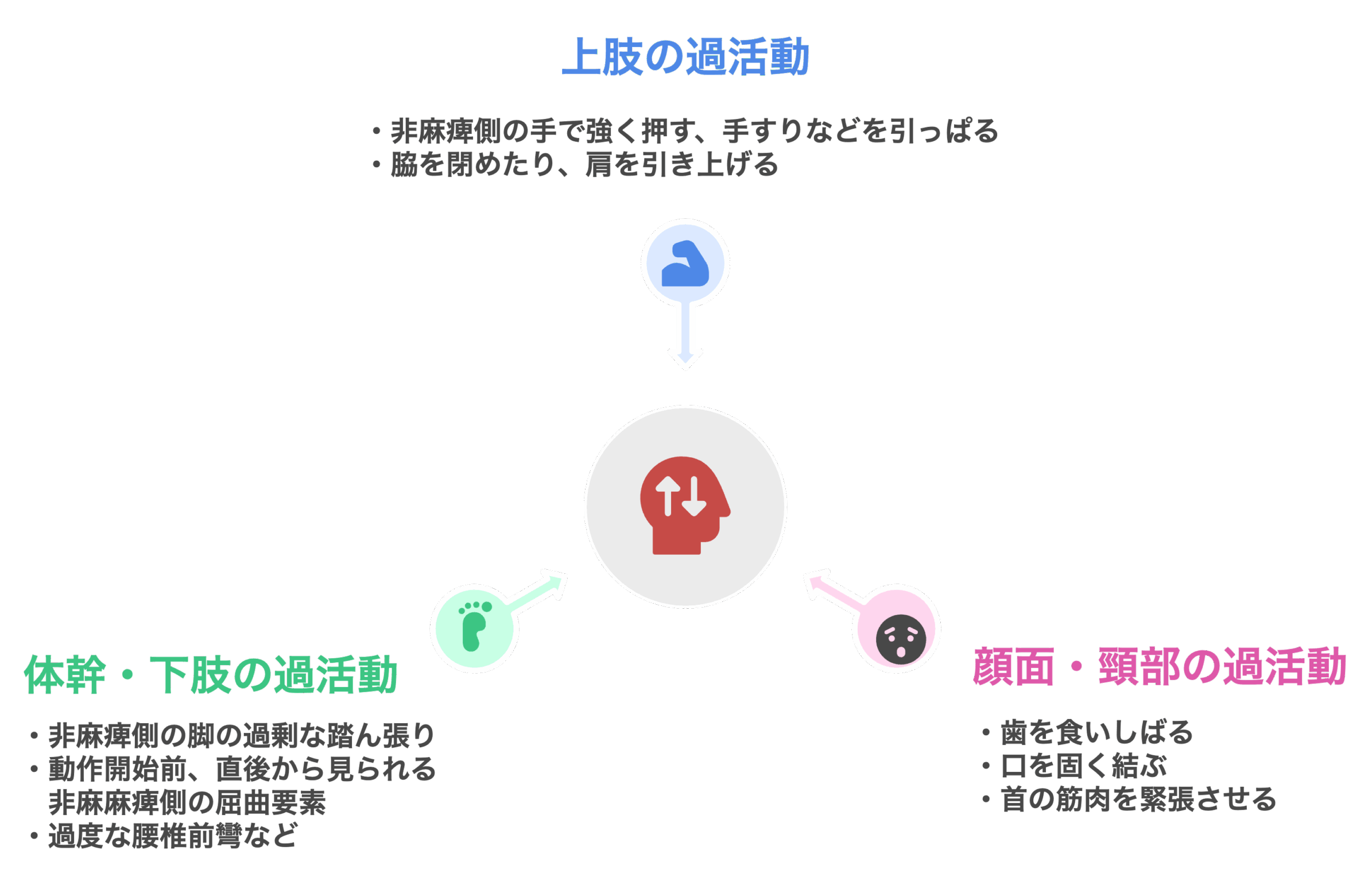

臨床で見られる過活動の具体的な兆候

この神経的なブレーキは、臨床上、様々な形で現れます。セラピストは、患者が特定の動作を行う際に、以下のような非麻痺側の過活動の兆候を見逃さないように注意深く観察する必要があります。

・上肢、手: 麻痺側の手を動かそうとする際に、非麻痺側の手でベッド柵や自身の膝、杖などを強く握りしめる。

・顔面・頸部: 歯を強く食いしばる、口を固く結ぶ、眉間にしわを寄せる、頸部周囲の筋(胸鎖乳突筋など)が過剰に緊張する。

・体幹・下肢: 立ち上がりや歩行の際に、非麻痺側の体幹や下肢で過剰に踏ん張り、身体を固めてしまう。

これらの兆候は、単に「頑張っている証拠」ではなく、「脳内で回復のブレーキが踏まれているサイン」として捉えることが重要です。

介入の視点:過活動の根本原因としての姿勢制御

非麻痺側の過活動という現象を捉えた時、私たちの介入はどこへ向かうべきでしょうか。単純に「反対側の力を抜いてください」と指示するだけでは、根本的な解決には至らないことがほとんどです。

ここで重要になるのが、「なぜ、この過活動が起きているのか?」という原因を探る視点です。多くの場合、この過活動は、より根本的な姿勢制御の不安定性を補うための代償戦略として現れています。身体の軸が不安定であるために、安定を得やすい非麻痺側で過剰に身体を固めざるを得ないのです。

したがって、介入の第一歩は、過活動そのものを直接修正しようとすることではありません。まずは、「この過活動を引き起こしている、背景にある姿勢制御の問題は何か?」という仮説を立て、評価を進めること。この視点こそが、次のセクションで詳述する、より本質的なアプローチへの入り口となります。

なぜ姿勢の安定が、選択的な運動の前提となるのか?

第一セクションでは、非麻痺側の過活動が「脳のブレーキ」として働きうること、そしてその根本原因が姿勢制御の不安定性にある可能性を考察しました。では、なぜ姿勢の不安定性が、麻痺した手足の巧みな運動(選択的な運動)を、これほどまでに難しくさせてしまうのでしょうか。その答えは、脳に送られる「感覚」の情報量に隠されています。

姿勢の不安定性が生む「感覚のノイズ」とは

Ward & Cohen (2004)の論文では、非常に興味深い戦略が紹介されています。それは、麻痺した手の機能に直接関与しない近位部(例えば上腕)の感覚入力を麻酔で一時的に遮断すると、その後のトレーニングで麻痺手の運動機能が改善した、というものです 。これは、脳が処理すべき感覚情報が整理されることで、ターゲットとする部位の制御に集中しやすくなる可能性を示唆しています。

この原則を臨床的に解釈すると、「脳は、目的の運動に関係のない“感覚のノイズ”が少ないほど、必要な信号を検出しやすい」と考えられます。臨床における最大の「感覚ノイズ」源、それは姿勢の不安定性を補うための、全身の代償的な筋過活動です。

身体の基盤が不安定だと、私たちは倒れないように無意識に全身の筋肉を固めてバランスをとろうとします。共同運動パターンによる腕や脚の引き込み、肩甲帯の過剰な挙上、体幹の過緊張。これらの代償活動は、それ自体が脳への「うるさい」感覚情報となり、患者が本当に感じ取るべき麻痺した手足からの微細な固有覚や触覚の信号をかき消してしまうのです。騒がしい工事現場で、小さな声を聞き取ろうとするのが難しいのと同じ原理です。

安定した基盤を脅かす姿勢・アライメントの問題点

この「感覚のノイズ源」となる姿勢の不安定性は、具体的にどのような形で現れるのでしょうか。セラピストは、運動を評価する前に、まずその土台となる姿勢やアライメントに潜む問題点を確認する必要があります。

座位においては、まず骨盤のアライメントに着目します。骨盤が後傾し仙骨で座るような形になっていないか、左右の坐骨に均等に荷重できているかは、体幹全体の安定性に直結します。体幹自体が左右に傾いたり捻じれたりしていないか、円背を呈していないかも重要な評価点です。さらに、肩甲帯が胸郭から浮き上がる翼状肩甲(Winging)や、過度な挙上がないかも確認します。

立位においては、支持基底面となる足部から評価します。足底全体が床面を正しく捉えられているか。そして、麻痺側または非麻痺側の膝が過度に伸展(反張膝)していないか。さらに、骨盤の過度な前傾とそれに伴う腰椎前彎の増強も、全身のアライメントを崩す大きな要因となります。

介入の原則:「分離」の前に「安定」を

ここまでの考察から、脳卒中リハビリテーションにおける極めて重要な介入の原則が導き出されます。それは、「分離の前に、安定を」という考え方です。

手指の巧緻性や、股関節・膝関節・足関節の分離運動といった、高度で選択的な運動の練習を行う前に、まず取り組むべきこと。それは、対象者の方が楽に、そして安定して座れる・立てる「静かな基盤」を構築することです。

骨盤や肩甲帯のアライメントを整え、体幹の活動を促し、安定した支持基底面を確保する。この基盤作りこそが、全身の代償的な筋活動を不要にし、感覚のノイズを根本的に断ち切るための最も効果的なアプローチとなります。ノイズがなくなって初めて、脳は麻痺した手足から送られてくる微細で選択的な感覚情報に注意を向けることができ、新たな運動学習のサイクルが回り始めるのです。

結論:回復を導くための介入シークエンス

本稿では、Ward & Cohen (2004)の論文を基に、脳卒中後の運動機能回復を最適化するための視点を考察してきました。その核心は、介入における「順番(シークエンス)」の重要性です。

麻痺した手足の運動をただ闇雲に反復するのではなく、まず回復を阻害している根本的な要因を取り除くこと。本稿で提示したシークエンスは、以下の通りです。

- 問題の特定: まず、非麻痺側の過活動という現象を「脳のブレーキ」のサインとして捉え、その根本原因が姿勢制御の不安定性にあるのではないか、という仮説を立てる。

- 原因への介入: 次に、分離運動の練習に先立ち、その土台となる安定した姿勢基盤を構築する。これにより、代償活動としての非麻痺側の過活動(感覚のノイズ)を可能な限り生じないようにする。あるいは段階づけを行いながら、代償活動が生じない難易度での課題を実施する。

- 目的へのアプローチ: そして、安定した「静かな基盤」の上で初めて、目的とする選択的な運動の学習を促通する。

この手順は、近年注目される先進技術のアプローチとも通底します。例えば、TMS(経頭蓋磁気刺激)を用いて非麻痺側の活動を抑制し、麻痺側の運動機能を高めようとするアプローチも研究されています。 しかし、私たちが強調したいのは、その根底にある原則です。

これらの機器が目指している「非麻痺側の過活動を抑える」という原則は、特別なマシンがなくとも、我々セラピストが「なぜ過活動が起きているのか?」を推論し、その原因である姿勢の問題にアプローチすることで、臨床場面で実践できるのです。

最終的に、脳卒中リハビリテーションにおける我々療法士の価値は、多くの手技を知っていること以上に、患者一人ひとりの状態を的確に評価し、この「回復を導くための正しい順番」をデザインできる臨床思考プロセスそのものと言えるのではないでしょうか。

参考文献

Ward, N. S., & Cohen, L. G. (2004). Mechanisms underlying recovery of motor function after stroke. Archives of neurology, 61(12), 1844-1848.

doi:10.1001/archneur.61.12.1844

(和訳)脳卒中後の運動機能回復を支えるメカニズム

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3713312/

執筆者情報

三原拓(みはら たく)

ニューロスタジオ千葉 理学療法士

主な研究業績

2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長

2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』

2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法

p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス

その他経歴

2016年 ボバース上級講習会 修了

2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任

2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ

現在の活動

ニューロスタジオ千葉 施設長

脳卒中患者様への専門的リハビリ提供

療法士向け教育・指導活動