家族介護者の7割が腰痛経験。その最大の原因「移乗介助」

「毎日の移乗介助で、ご自身の腰に限界を感じていませんか?」

もしご本人の「動ける力」がわかり、自分の負担をかけない方法で移乗介助ができるなら、腰痛にならずに済むでしょう。

「いつギックリ腰に…」ご家族の切実な悩み

「ベッドから車椅子へ移すとき、腰に激痛が走った」

「毎日、自分の腰がもつか不安でたまらない」

「もし自分が倒れたら、誰が介護をするのか…」

脳梗塞や脳出血の後遺症と向き合うご本人を支えるご家族にとって、毎日の「移乗介助」(ベッド、車椅子、トイレ、お風呂など)は、身体的にも精神的にも非常に大きな負担となります。

複数の調査研究(※1, ※2)によれば、在宅で脳卒中患者様を介護するご家族(介護者)の約7割が腰痛を経験していると報告されています。そして、その腰痛を引き起こす最大の原因が、まさに「移乗介助」であることも明らかにされています。

なぜ「移乗介助」は腰を痛めやすいのか? 危険な2つの動作

なぜ、移乗介助はこれほどまでに介護者の腰に負担をかけるのでしょうか。

その理由は、介護の教科書で推奨される「ボディメカニクス(身体力学)」に反した動作を、家庭環境で強いられやすいためです。

特に危険なのは、以下の2つの動作が組み合わさった時です。

- 「前屈み(前傾)」動作:ご本人を低い位置(ベッドや車椅子)から持ち上げようとすると、介護者は深く前屈みになります。この姿勢は、立っている時の1.5倍〜2倍以上の負荷が腰椎(腰の骨)にかかります。

- 「捻り(回旋)」動作:ベッドから車椅子など、狭いスペースで方向転換をしようとすると、足場を動かさずに「腰だけ」を捻ってしまいがちです。

この「前屈み+捻り」という動作こそが、腰椎の椎間板や関節に最大級のストレスをかける「最悪の動作」であり、ギックリ腰(急性腰痛症)や慢性的な腰痛の直接的な引き金となります。

移乗動作の具体的な方法は動画を見ながらチェックしてください。

どのような介助の仕方が腰を痛めるのかをわかりやすく説明しています。

あなたの腰を守る「対症療法」:負担を減らす介助の3つのコツ

では、どうすれば腰痛リスクを減らせるのでしょうか。まずは、今すぐに実践できる「対症療法」としての3つのコツをご紹介します。これらは、ご自身の腰を守るための最低限の防御策です。

コツ1:ボディメカニクス「近づく・低く・捻らない」

専門用語で「ボディメカニクス」と呼ばれる、最小の力で最大の効果を生むための技術です。

- 近づく: ご本人との距離をゼロに近づけます。身体が離れるほど、腕や腰にかかる負担(テコの原理)は爆発的に増大します。

- 低く: 自分が持ち上げるのではなく、「ご本人の重心」を「自分の重心」に近づけます。腰を曲げるのではなく、膝を曲げて重心を低く構えます。

- 捻らない: 方向転換は「腰」ではなく「足」で行います。足踏みをするように、体ごと向きを変えましょう。

コツ2:「抱えない」技術。本人の残存能力の活かし方

「よいしょ」と抱え上げた瞬間、介護者の腰にはNIOSH(米国労働安全衛生研究所)が定める安全限界を超える負荷がかかることが研究(※3)で示されています。

重要なのは「抱えない」こと。そのためには、ご本人に残された能力(残存能力)、特に麻痺していない側(健側)の力を最大限に活用してもらうことが鍵となります。

- 健側の手で、ベッドの柵や車椅子のアームレストをしっかり掴んでもらう。

- 健側の足で、床を強く踏ん張ってもらう。

介護者は「持ち上げる」のではなく、ご本人が力を出す「きっかけ」や「タイミング」を声かけでサポートする役割に徹することが理想です。

コツ3:福祉用具の積極的な活用

ご家庭の環境では、ボディメカニクスを完璧に実践するのが難しい場合も多々あります。その場合は、福祉用具(スライディングボード、スライディングシート、移乗用リフトなど)の導入を積極的に検討してください。

これらは「介護をサボるため」の道具ではありません。ご本人の安全を守り、何よりも介護者の腰を守り、介護を長く続けるため」の必須アイテムです。

※注意:これらの「コツ」は負担軽減であり、根本解決ではない

ここまで「対症療法」としてのコツをご紹介しました。

しかし、これらを実践しても「介助が少し楽になる」だけで、腰への負担がゼロになるわけではありません。ご本人の状態が変わらなければ、介護者は「負担が減った介助」をこの先もずっと続けなければならないのです。

【介助のコツを学んでも、不安が消えない方へ】

「介助のコツ」を学ぶことは非常に重要です。しかし、それだけでは腰への負担はゼロにはなりません。

最も確実な腰痛予防は、ご本人がリハビリで今より少しでも動けるようになり、介助量を減らすことです。

「うちの場合はどうだろう?」

「リハビリで、今の介助が少しでも楽になる可能性はある?」

その疑問や不安を、まずはニューロスタジオにご相談ください。

真の腰痛予防は「根本治療」:ご本人のリハビリで介助量を減らす

あなたの腰痛を根本的に解決する最も確実な道は、皮肉なことに、あなた自身(介護者)の努力ではなく、ご本人(当事者)の移乗動作が改善することにあります。

「全介助」と「一部介助」では腰の負荷が全く違う

想像してみてください。

- 現状(全介助): 100%の体重を、あなたが腰を曲げて支えている状態。

- リハビリ後(一部介助): ご本人が自分で足を踏ん張り、お尻を半分浮かせてくれる状態。あなたが支えるのは、残りの30%かもしれません。

バイオメカニクスの観点からも、介護者が支える重量が減れば、腰椎にかかる圧縮ストレスは劇的に減少します(※3)。

「全介助」から「一部介助」へ、あるいは「一部介助」から「見守り」へと、介助量が1段階でも軽くなること。それこそが、介護者の腰を守る「根本治療」となるのです。

なぜリハビリで移乗動作は改善するのか? 鍵は「体幹」と「お尻」

移乗動作は「腕の力」や「足の力」だけで行っているわけではありません。

最も重要なのは、重心を安定させ、力を効率よく伝える「体幹(胴体)」と、重心を高く持ち上げる「お尻(殿部)の筋肉」です。

脳梗塞や脳出血によって麻痺が残ったとしても、専門的なリハビリ(促通反復療法、CI療法、神経筋再教育など)によって、

- 眠っていた筋肉の活動を再教育する

- 体幹の安定性を高める

- 麻痺側と健側が協調して動くパターンを再学習する

といったアプローチが可能です。

事例紹介:「車椅子へ“ドスン”と座る」が「自分で“そっと”座れる」に

例えば、移乗の際に「ドスン!」と勢いよく座り込んでしまい、その衝撃をご家族が必死で腰をかがめて支えている、というケースは非常に多く見られます。

これは、ご本人がお尻の筋肉や体幹を使って「ゆっくり座る」というブレーキ(遠心性収縮)をコントロールできていない証拠です。

専門家が教える「腰を痛める介助」と「改善するリハビリ」の具体例

危険な介助例:前屈みで脇を抱える「力任せ」の移乗

これは最も危険な介助の典型例です。

ご本人の両脇に手を入れ、介護者が深く前屈みになって「せーの」で引き上げる方法。介護者の腰椎には過大な負荷がかかり、ご本人も脇や腕に痛みを感じることがあります。これは、お互いにとってリスクの高い方法です。

理想的なリハビリ例:本人の「立ち上がり」能力を引き出す専門的アプローチ

私たちニューロスタジオのような専門施設では、「介助」そのものではなく、ご本人の「能力」に焦点を当てます。

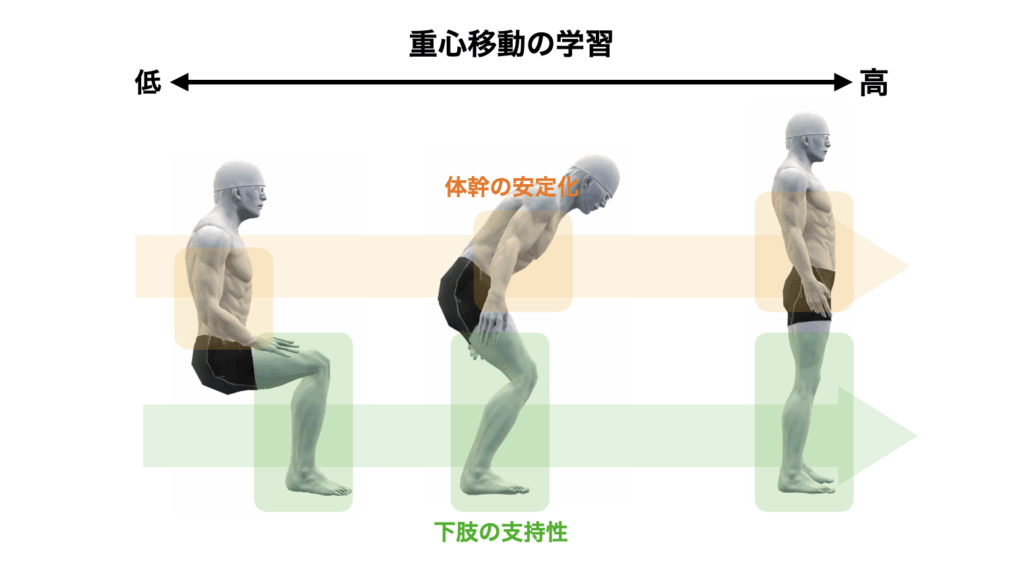

- 体幹の安定化: まずは不安定な座位(座った姿勢)を安定させます。

- 重心移動の学習: 「お辞儀」の動作で、重心を足元に移動させる感覚を再学習します。

- 下肢の支持性: 麻痺側の足にも体重を乗せる(荷重)練習を繰り返し、お尻が「浮く」感覚を引き出します。

このように、動作を分解し、脳からの正しい指令を再構築するアプローチこそが、脳卒中リハビの専門性です。

「もう改善しない」と諦めていませんか? 脳の可塑性とリハビリの可能性

「もう退院してから何年も経つから」

「年齢のせいもあるし、これ以上は良くならない」

そう諦めてはいないでしょうか。

しかし、脳には「可塑性(かそせい)」という素晴らしい性質があります。これは、リハビリや学習によって、脳の神経回路が新しく繋ぎ変わり、機能を再構築する力のことです。

脳の可塑性は、年齢や発症からの期間に関わらず、適切なリハビリによって引き出すことが可能と言われています(※4)。

「介助が大変」と感じている今こそが、ご本人の「改善の可能性」にもう一度目を向けるタイミングなのかもしれません。

まとめ:ご家族の腰を守るために、今できること

ご家族の移乗介助による腰痛は、「仕方のないこと」でも「気合」で乗り切るものでもありません。科学的に分析し、対策できる問題です。

- 「対症療法」の徹底: まずはご自身の腰を守るため、ボディメカニクス(近づく・低く・捻らない)を徹底し、福祉用具を活用してください。

- 「根本治療」の検討: そして、最も重要なのは、ご本人のリハビリによる「介助量」の削減です。

ご家族が腰を痛めて介護ができなくなっては、元も子もありません。

あなたの腰を守ることは、ご本人の在宅生活を守ることでもあります。

【ご家族とご本人の「これから」のために】

「もう一度、本人に合ったリハビリを探したい」

「介助の負担を本気で減らしたい」

その想いを、脳卒中リハビリの専門家(認定理学療法士)が受け止めます。

ニューロスタジオでは、海外研修(イギリス・ドイツ等)で培った世界水準の技術で、ご本人様の「改善可能性」を最大限に引き出します。

私たちは、セラピスト自身が学術活動を継続し、最新の科学的知見(エビデンス)を臨床に即応用することを信条としています。

まずは体験リハビリで、その「変化の第一歩」を実感してください。

参考文献

- Abdullahi, A., et al. (2015). Prevalence and risks factors of caregiving-related low back pain among caregivers of stroke survivors: a systematic review and meta-analysis

- Han, B., & Haley, W. E. (1999). Family caregiving for patients with stroke. Review and analysis. Stroke.

- Marras, W. S., et al. (2009). A review of biomechanical and psychosocial risk factors for low back pain and injury in caregivers. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

- Zeiler, S. R., & Krakauer, J. W. (2013). The role of motor learning in recovery after stroke. Current Opinion in Neurology.

執筆者情報

磯俣志隆(いそまた しりゅう)

ニューロスタジオ大阪 理学療法士

主要経歴

2018年 理学療法士免許取得

2018年 社会医療法人美杉会 男山病院リハビリテーション部勤務

2019年 社会医療法人美杉会 介護老人保健施設 美杉リハビリテーション部勤務 2022年 社会医療法人大道会 森之宮病院リハビリテーション部勤務

2023年 臨床実習指導者講習会修了

2024年 NEUROスタジオ 常勤勤務開始 ボバース概念基礎講習会修了

2025年 ドイツにてボバース概念上級講習会修了

現在の活動

ニューロスタジオ大阪での脳卒中専門リハビリ

療法士向け教育・指導活動

Instagram、TiktokなどSNSで理学・作業療法士向けの学術情報を精力的に発信