脳卒中を発症し、入院中のリハビリを経験し、退院後に自己流でリハビリを続けているものの、「本当にこの方法で合っているのだろうか?」と、効果が見えないまま不安な日々を過ごされていませんか?

自主練習はが身体に眠る“回復する力”を最大限に引き出す、強力な手段となり得ます。

この記事では、国内外の最新の知見に基づき、あなたの「改善したい」という切実な想いを実現するための具体的な方法を科学的根拠を基に徹底解説します。

✅ まずは専門家へのお悩み相談をご希望の方へ

「自分の状態に合ったアドバイスが今すぐ欲しい」という方は、お気軽にご相談ください。脳卒中認定理学療法士が、あなたの現在のお悩みや目標を丁寧にお伺いします。

まず知ってほしい:なぜ自主練が「脳の回復」に不可欠なのか

自主練の重要性を理解するために、まずは私たちの脳が持つ素晴らしい能力について知る必要があります。

眠っている神経回路を叩き起こす「脳の可塑性」とは

脳卒中によって脳の一部が損傷しても、脳の他の部分がその機能を代行しようと、新しい神経のネットワークを構築する力を持っています。これを「脳の可塑性(かそせい)」と呼びます。

従来の脳卒中リハビリテーションは、機能障害の結果を緩和する代償戦略に重点を置いていましたが、近年ではこの可塑性を活用して機能回復を促進し、脳卒中生存者の長期的な転帰において実質的かつ永続的な改善を促すパラダイムシフトが起きていると言われてます。(Aderinto et al 2025)

数ある治療方法の一つとして、適切な自主練は、この脳の可塑性を促すための最も重要なスイッチです。積極的に身体を動かす刺激を脳に送り続けることで、脳は新しい身体の動かし方を再学習していくのです。

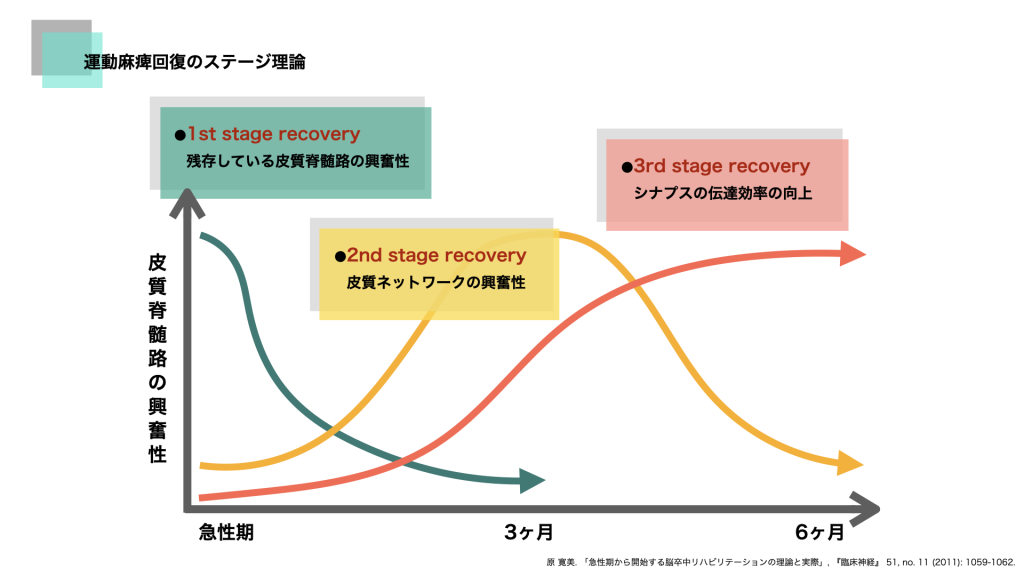

一般的に、上記の図のように、脳卒中発症後の特に3ヶ月間は、集中的なリハビリによって脳が新しい神経回路を作り、機能が大きく改善する「脳の可塑性」という現象が期待できます。

その後、3〜6ヶ月を過ぎた慢性期でも、適切な運動を継続することで機能の維持・向上が可能であることが多くの研究で示されています。

使わなければ衰える「学習性不使用」のワナ

しかし、上記の「脳の可塑性」について、「実際のリハビリ現場では、脳の可塑性を促すのに十分な量の反復練習が提供されていない」ことを明らかにした報告(Lang, C. E., et al. (2009))があり、入院中のリハビリ現場においても運動量が少ないことが挙げられています。そのため、定められたリハビリ時間以外において、運動量を確保するためにも自主練習が必要とされます。

また、神経学的な視点では、麻痺した手足を「どうせ動かないから」と使わずにいると、脳はその手足の使い方をますます忘れてしまい、回復可能な機能さえも失われていく現象が起こります。これを「学習性不使用」と言います。自主練は、この学習性不使用を防ぎ、脳と身体のつながりを維持・強化するために不可欠なのです。

【要注意】その自主練、回復を妨げる“逆効果”になっていませんか?

とはいえ、「とにかく動かせば良い」という考えは危険です。間違った自主練は、かえって回復を妨げてしまう可能性があります。

自己流が招く、身体を歪める「悪い癖(代償動作)」のリスク

麻痺した部分を動かそうとする時、無意識に他の部分で動きを補おうとしてしまうことがあります。例えば、腕を上げようとして肩を過剰にすくめたり、歩く時に膝が外側を向いてしまったり。これを「代償動作」と言います。この悪い癖が定着すると、二次的な関節の痛みや非効率な動きの原因となり、長期的な改善の妨げとなります。

「頑張りすぎ」も「楽すぎ」もNG。間違った負荷設定の危険性

負荷が軽すぎる運動は、脳の可塑性を促す刺激にならず、十分な効果が得られません。反対に、負荷が強すぎると、前述の代償動作を助長したり、過剰な疲労や筋肉・関節の痛みを引き起こしたりするリスクがあります。

効果を最大化する!科学的自主練の3大原則

では、どうすれば「正しい自主練」ができるのでしょうか。最新の研究で効果が示されている3つの原則をご紹介します。

原則①:あなたの「目標」に合わせた課題を選ぶ【個別化】

リハビリの目的は人それぞれです。「仕事に復帰してパソコンを使いたい方と、「安全に家の中を歩き、トイレに行きたい」方では、取り組むべき課題は全く異なります。あなたの生活における具体的な目標から逆算し、それに直結する動作を練習することが、モチベーションと効果を高める鍵です。

原則②:「ややきつい」が脳を最も活性化させる【負荷設定】

脳の可塑性を最大限に引き出すには、適切な負荷が不可欠です。その目安は「ややきつい」と感じるレベル。これは、運動中の自覚的なきつさを表す「ボルグスケール」という指標の13前後にあたります。具体的には「少し息は弾むが、隣の人と会話はできる」くらいが最適な負荷であると多くの研究で示されています。

運動強度の目安は「ややきつい」と感じる中等度の強度(自覚的運動強度ボルグスケールで11〜13)が基本とされています。

●主観的運動強度(RPE)の活用:

中強度運動: 0-10スケールで5-6程度(軽い息切れはするが会話可能なレベル)

高強度運動: 7-8程度(息切れが強く、会話が困難になる)

●心拍数による設定:

中強度: 最大心拍数の64-76%

高強度: 最大心拍数の95%まで

ただし、高齢者は薬物の影響で脈拍が上がらない場合があるため、服薬内容の確認も重要です

●METs(代謝当量)による分類:

軽度運動: 1.6-2.9 METs

中強度運動: 3.0-6.0 METs

高強度運動: 6.0 METs以上

また、厚生労働省では以下の表のように、高齢者の運動負荷について述べられています。(健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023)

| 運動の種類 | 目的 | 具体例 | 頻度・時間の目安 |

|---|---|---|---|

| 有酸素運動 | 心肺持久力の向上 | ウォーキング、水中歩行、 エアロバイク | 週に合計150分(例:1回20~30分をほぼ毎日)。「少し息が弾むが会話はできる」程度の中強度で。 |

| 筋力トレーニング | 筋力・骨の強化、動作の安定 | 椅子からの立ち座り (スクワット)、 かかと上げ、 セラバンド運動 | 週2~3日(休息日を挟む)。1種目10~15回を2~3セット。ゆっくりと呼吸を止めずに行う。 |

| 柔軟性運動 | 関節可動域の維持、拘縮予防 | 各部位のストレッチ | 毎日が理想。入浴後など体が温まっている時に、1回20~30秒かけてゆっくり伸ばす。 |

| バランス運動 | 転倒予防、歩行の安定 | 片脚立ち(支えあり)、 つま先立ち、太極拳 | 週3日以上。手すりなど安全を確保した環境で行う。 |

脳卒中経験者の場合は、最初は平地での散歩(3~4 METs程度)から始め、徐々に距離や速度を伸ばすと良いでしょう。体調が良ければ少し速歩きに挑戦し、坂道歩行などで負荷を上げても構いません。運動中は息切れ具合や脈拍をチェックし、会話がギリギリできる強度に保ちます。息苦しさや疲労が強いと感じたら無理せず休憩するようにしてください。

原則③:回復を加速させる「量(反復)」と「質(フィードバック)」

脳が新しい動きを学習するためには、膨大な量の反復練習が必要です。ある研究では、脳卒中後の上肢機能の改善には、数千回単位の反復が必要である可能性が示唆されています。ただし、ただ繰り返すだけでは意味がありません。代償動作を抑えた「質の高い動き」を反復することが重要であり、そのためには専門家による動きのチェック(フィードバック)が極めて有効です。

【目標別】明日からできる脳卒中自主練メニュー

ここでは、3つの目標別にメニューの一例をご紹介します。必ず安全な環境で、無理のない範囲から始めてください。

【仕事・社会復帰を目指す方へ】歩行スピードと安定性を高めるトレーニング例

- 大股歩き: いつもより半歩分、意識して大股で歩きます。歩行の推進力を高めます。

- 目標物までの早歩き: 5m先の目標物を決め、そこまで少しペースを上げて歩きます。持久力とスピードを養います。

- 段差昇降: 玄関の段差や雑誌を重ねた低い台で、昇り降りを繰り返します。

【在宅生活の質を高めたい方へ】転倒予防と楽な身の回り動作のためのトレーニング例

- 椅子からの立ち座り: できるだけ腕の力を使わずに、ゆっくり10回立ち座りを繰り返します。下肢筋力を強化します。

- またぎ動作: 床に置いたタオルなどをまたぐ練習です。すり足を改善し、転倒を予防します。

- 寝返り: ベッドの上で、左右にゆっくりと寝返りを繰り返します。体幹の筋力と柔軟性を保ちます。

【麻痺した手の改善を目指す方へ】実用的な手の動きを引き出すトレーニング例

- タオルたたみ: 机の上に広げたタオルを、麻痺側の手も使いながら両手でたたみます。

- ペットボトルのキャップ開閉: 麻痺側の手でペットボトルを支え、良い方の手でキャップを開け閉めします。

- コップの移動: 水を入れたコップを、麻痺側の手で掴んで少し持ち上げ、隣に移動させます。

✅ あなただけの最適なリハビリ計画、体験しませんか?

「自分に本当に合っているメニューはどれ?」「このやり方で正しいの?」そんな疑問や不安は、専門家と一緒に解決しましょう。

ニューロスタジオでは、国際水準の研修を積んだ認定理学療法士が、あなたの身体の状態を精密に評価し、目標達成への最短ルートとなるリハビリ計画を立案します。

そして、そのリハビリ計画を基に個々の問題に合った、より具体的な自主練習方法をお伝えすることができます。

以下の動画は歩行の安定性を上げるための運動ですが、安定性が具体的に

・どのタイミングで?

・どの筋活動が?

・どういった重心移動を?

といったより、歩行における構成要素を基に自主練習を提案することができます。

この動画以外にも手の動きや部位別のトレーニングなど、多くの動画を発信しておりますので、一度チェックしてみてください。

自主練の効果を最大化するために、なぜ「専門家」の視点が必要なのか

自主練は非常に重要ですが、それだけでは限界があるのも事実です。専門家はその限界を突破するための、強力なパートナーとなります。

あなたの現在地を正確に知る「評価」の重要性

専門家は、あなたの動きをミリ単位で分析し、自分では気づけない代償動作や、改善を妨げている根本的な原因を見つけ出します。この客観的で正確な「評価」こそが、効果的なリハビリの全ての土台となります。

世界の最新知見をあなたのプログラムに反映する力

リハビリテーションの世界は日進月歩です。私たちは海外研修や学会活動を通じて常に最新の科学的知見を学び、それをリハビリプログラムに即座に反映させます。

モチベーションを支え、目標達成まで伴走するパートナーの存在

長く、時に先の見えないリハビリの道のりでは、モチベーションを維持することが最も難しい課題かもしれません。私たちはあなたの小さな「できた!」を共に見つけ、喜び、時に励ましながら、目標達成の日まであなたと伴走します。ご家族が抱えるお悩み(高次脳機能障害など)についても、専門的な情報提供を通じてサポートします。

継続こそが最大の効果をもたらす

高齢化や脳卒中による身体機能の低下は、誰にでも起こりうることです。しかし、本記事で紹介したように、個人の状態に合わせた適切な運動を安全に継続することで、その進行を遅らせ、生活の質を維持・向上させることが十分に可能です。さまざまな運動を組み合わせた運動は、その効果が多くの研究で示されています。

焦る必要はありません。「継続できる範囲で、今より少しプラスの運動」を日々の生活に取り入れること。それが、自分らしい生活を長く続けるための最も有効な方法です。不安な点があれば、かかりつけ医や理学療法士などの専門家に相談しながら、無理なく楽しく自主練習を進めていきましょう。

まとめ:正しい自主練と専門家のサポートで、あなたの「次の一歩」を力強く踏み出そう

脳卒中後のリハビリは、暗闇のトンネルを一人で歩くようなものに感じられるかもしれません。しかし、「科学的根拠に基づいた正しい自主練」という確かな地図と、「専門家」という信頼できるガイドがいれば、その道のりは大きく変わります。

改善を諦める必要は全くありません。あなたの脳に秘められた回復する力を信じ、私たちと一緒に、あなたの望む未来に向けた力強い一歩を踏み出しましょう。

あなたの「改善したい」を、私たちが全力でサポートします

ニューロスタジオでは、あなたの目標達成に向けた最適なプランをご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。

参考文献

原 寛美. 「急性期から開始する脳卒中リハビリテーションの理論と実際」, 『臨床神経』 51, no. 11 (2011): 1059-1062.

執筆者情報

磯俣志隆(いそまた しりゅう)

ニューロスタジオ大阪 理学療法士

主要経歴

2018年 理学療法士免許取得

2018年 社会医療法人美杉会 男山病院リハビリテーション部勤務

2019年 社会医療法人美杉会 介護老人保健施設 美杉リハビリテーション部勤務 2022年 社会医療法人大道会 森之宮病院リハビリテーション部勤務

2023年 臨床実習指導者講習会修了

2024年 NEUROスタジオ 常勤勤務開始 ボバース概念基礎講習会修了

2025年 ドイツにてボバース概念上級講習会修了

現在の活動

ニューロスタジオ大阪での脳卒中専門リハビリ

療法士向け教育・指導活動

Instagram、TiktokなどSNSで理学・作業療法士向けの学術情報を精力的に発信