脂質異常症とは?

血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪など)の量に異常がある状態を指します

以前は「高脂血症」とも呼ばれていましたが、現在は脂質の異常全体を含む「脂質異常症」という名前が使われています

主な脂質の種類と異常のタイプ:

1. LDLコレステロール(悪玉コレステロール)

→ 高すぎると動脈硬化のリスクが上がります(高LDL血症)

2. HDLコレステロール(善玉コレステロール)

→ 低すぎると動脈硬化を防ぐ力が弱まります(低HDL血症)

3. 中性脂肪(トリグリセリド)

→ 高すぎると膵炎や動脈硬化の原因になります(高トリグリセリド血症)

原因として、食生活(脂っこいもの、糖質の過剰摂取など)、運動不足、肥満、遺伝的要因、糖尿病や甲状腺機能低下症などの病気があげられます

脂質異常症が怖い理由

自覚症状がほとんどないまま進行し、動脈硬化を引き起こしやすく、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気につながることがあります

コレステロールの種類と働き

悪玉コレステロール(LDLコレステロール)

肝臓から全身の細胞にコレステロールを運ぶ働きをする脂質の一種です

正式には Low-Density Lipoprotein(低比重リポタンパク)と呼ばれます

なぜ「悪玉」と呼ばれるの?

LDLは本来、体にとって必要な物質ですが、量が多すぎると血管の壁にコレステロールをため込み、動脈硬化を引き起こす原因になるため、「悪玉」と呼ばれています

悪玉コレステロールが多いとどうなる?

血管の内側にコレステロールが沈着

→ 動脈硬化が進行

→ 血流が悪くなる、詰まる

→ 心筋梗塞・脳梗塞などのリスクが上がる

基準値(目安):一般的には 140 mg/dL 未満が望ましいとされます(※年齢・病状で異なる)

善玉コレステロール(HDLコレステロール)

血管の壁にたまった余分なコレステロールを回収して肝臓に運ぶ働きをする脂質の一種です

正式には High-Density Lipoprotein(高比重リポタンパク)といいます

なぜ「善玉」と呼ばれるの?

HDLは、血管内にたまった悪玉コレステロール(LDL)を回収してくれるため、動脈硬化を防ぐ役割があるため「善玉」と呼ばれています

HDLが少ないとどうなる?

回収力が弱くなる

→ 血管に悪玉がたまりやすくなる

→ 動脈硬化が進行しやすくなる

基準値(目安):40 mg/dL 以上が望ましいとされています

中性脂肪

体内に蓄えられる脂肪の一種で、エネルギー源として使われる重要な物質です

血液中では「トリグリセリド」とも呼ばれます

中性脂肪の特徴

・食事からとった 糖質や脂質が余ると、体内で中性脂肪として蓄えられる

・肝臓でも合成される

・主にエネルギー源として使われるが、増えすぎると健康に悪影響

中性脂肪が多すぎるとどうなる?

・血液がドロドロになりやすい

・動脈硬化を進める

・膵炎を引き起こすこともある

・心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる

基準値(目安)は、150 mg/dL 未満が正常とされます(空腹時)

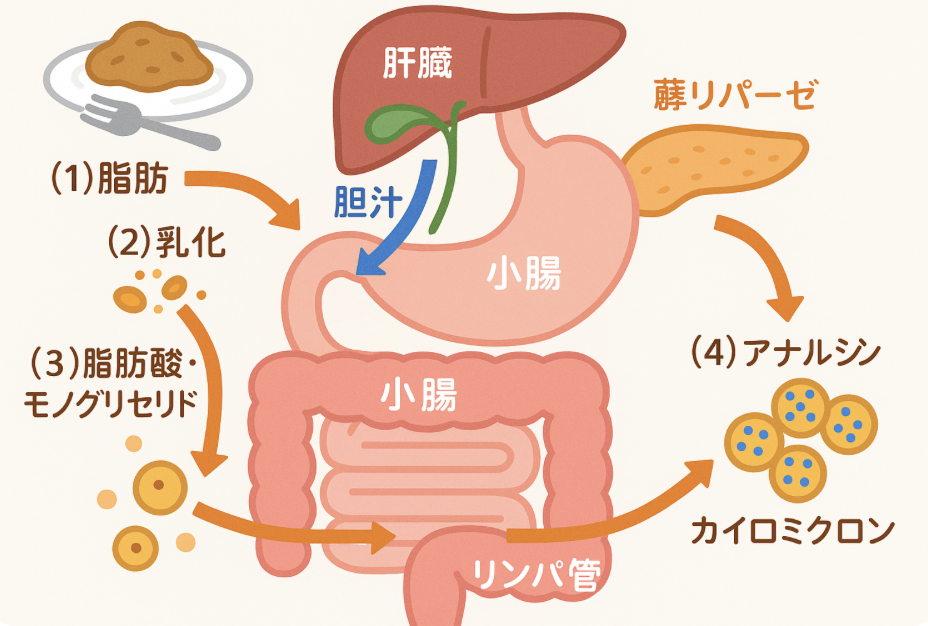

脂肪の吸収の流れ(消化→吸収)

口・胃での消化

食事で摂取された脂肪(主に中性脂肪)は、口や胃ではほとんど消化されません

十二指腸

胆のうから分泌される胆汁に含まれる「胆汁酸」が、脂肪を乳化(小さな粒に分解)して水に溶けやすくします

膵臓から出る「膵リパーゼ」が乳化された脂肪を分解し、脂肪酸とモノグリセリドになります

小腸(空腸・回腸)での吸収

分解された脂肪酸やモノグリセリドは、小腸の細胞(腸上皮細胞)に吸収されます

小腸内で「ミセル」という微小粒子に取り込まれて、細胞膜を通過しやすくなります

再合成とカイロミクロン形成

吸収された脂肪酸とモノグリセリドは、腸の細胞内で再び中性脂肪として合成されます

その中性脂肪はカイロミクロン(リポタンパク質)という粒子になり、リンパ管へ運ばれます

リンパ系から血液へ

カイロミクロンはリンパ管を通り、最終的に左鎖骨下静脈から血液中へ入り全身に脂肪が運ばれ、エネルギー源や体脂肪として利用されます

脂質異常症と肝臓

脂質異常症(高脂血症)になると肝臓の数値が変化するのは、肝臓が脂質の代謝の中心的な役割を果たしているためです

以下の理由で肝機能の指標(AST・ALT・γ-GTPなど)が変動することがあります

理由①:脂肪が肝臓にたまり「脂肪肝」になる

脂質異常症では、血中の中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールが増えます

これらが肝臓に過剰に取り込まれると、肝細胞に脂肪が蓄積されて脂肪肝になります

肝細胞が傷つくと、ALT(GPT)やAST(GOT)が血中に漏れ出して数値が上がります

理由②:中性脂肪やコレステロールを合成・分解する機能が負担を受ける

肝臓は中性脂肪やコレステロールの合成・分解・貯蔵・輸送を行う臓器です

脂質異常があると、肝臓の処理能力に負荷がかかり、酵素の分泌や代謝バランスが乱れ、その結果、肝臓にストレスがかかり、炎症や機能低下を引き起こします

理由③:動脈硬化が進むと肝血流にも影響が出る

脂質異常症が長期間続くと、血管が硬くなり(動脈硬化)、肝臓への血流が悪化することがあります

これにより、肝機能が低下し、肝臓の数値に影響が出ることも

まとめ

脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪の値が正常範囲を超えた状態で、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞の原因となるため、早期の発見と生活習慣の改善が重要です

NEUROスタジオ東京