この記事のポイント

・脳卒中後のリハビリでは、肩や肘(近位)の機能の改善に「両手リハビリ」が特に有効であることが複数の研究で示されています。

・ある研究では、有名なCIセラピーよりも両手リハビリの方が肩・肘の運動麻痺を大きく改善させました(Lin KC, et al. 2009)。

・その理由は、健康な側の脳が麻痺側の脳の「お手本」になったり、脳内の過剰なブレーキを緩和したりするためと考えられています(Bütefisch CM, et al. 2005)。

・当施設では、これらの科学的根拠に基づき、評価から実践まで段階に合わせた最適なリハビリを提供しています。

【目次】

【第1章】最新研究の結論:「両手リハビリ」は肩・肘の運動麻痺改善に有効

【第2章】なぜ両手で動かすと機能の改善が進むのか?脳の中で起きている3つのメカニズム

腕が挙がらない、曲がらない…日常生活を妨げる「肩・肘」の悩みに、科学的アプローチを

「髪を洗うのが難しい」

「棚の上にある物に手が届かない」

「ジャケットに袖を通すのに時間がかかる」

脳卒中を発症された後、多くの方が手指の麻痺だけでなく、このような腕の付け根や肘の動きにくさに悩まされています。

リハビリというと、どうしてもお箸を持つ、字を書くといった指先の細かい動きに注目しがちです。しかし、そもそも腕が適切な位置まで挙がらなければ、手の機能も十分に発揮することはできません。日常生活の質を大きく左右する、この「腕を伸ばす・曲げる」という基本的な動作の改善を、あきらめてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、この肩や肘の動き(近位機能)の改善にこそ、「両手を使ったリハビリ(両側性トレーニング)」が非常に有効であることが、質の高い研究で明らかになってきました。この記事では、なぜ両手リハビリが有効なのか、複数の論文を基にその科学的根拠を徹底的に解説します。

【第1章】最新研究の結論:「両手リハビリ」は肩・肘の運動麻痺改善に有効

まず、両手リハビリが単なる思いつきではなく、科学的にその効果が検証されていることをご紹介します。

1-1. 大規模分析が示す全体像

2022年に発表された、25もの質の高い研究(ランダム化比較試験)の結果を統合・分析した「メタアナリシス」という非常に信頼性の高い研究があります。この研究では、両手リハビリが従来のリハビリ(片手中心のリハビリなど)よりも、上肢の運動麻痺を有意に改善すると結論付けられました。特に、発症から時間が経過した慢性期で、麻痺が軽度な方において、その効果が高いことが示されています(Chen S, et al. 2022)。

1-2. CIセラピーとの直接比較で見えた「両手リハビリ」の得意分野

脳卒中リハビリの手法として有名な「CIセラピー」は、麻痺していない方の手をミトンなどで固定し、麻痺した手を集中的に使う訓練法です。このCIセラピーと、両手リハビリの効果を直接比較した2009年の重要な研究があります。

その結果、肩や肘といった「近位」の運動麻痺の改善においては、両手リハビリを行ったグループの方が、CIセラピーを行ったグループよりも優れた結果を示しました(Lin KC, et al. 2009)。

さらに、2016年に行われた別の研究でも、3D動作解析という精密な機器を用いて動きを分析したところ、両手リハビリが片手のリハビリに比べて肩の運動範囲を有意に改善したことが報告されています(Han KJ, Kim JY. 2016)。

これらの事実は、「肩や肘の動きを取り戻したい」という明確な目的がある場合、両手リハビリが非常に有効なアプローチであることを科学的に示しています。

【第2章】なぜ両手で動かすと機能の改善が進むのか?脳の中で起きている3つのメカニズム

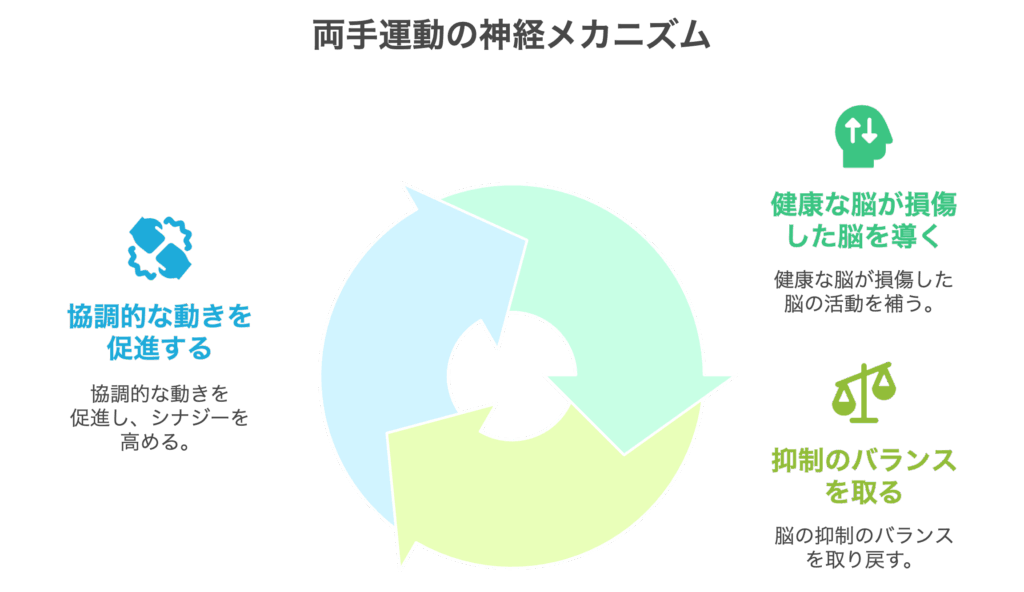

では、なぜ両手を同時に動かすことが、特に肩や肘の機能改善に良い影響を与えるのでしょうか。それには、脳の中で起こる3つの重要なメカニズムが関係しています。

2-1. メカニズム①:健康な脳が「お手本」となり、損傷した脳を導く

麻痺した手を動かそうとするとき、実は指令を出している損傷側の脳だけでなく、健康な側の脳(非損傷側運動野)も一緒に活動することが、fMRI(脳活動を可視化する装置)を用いた研究で確認されています。

2005年の研究では、運動中の筋電図(EMG)を同時に記録し、麻痺していない側の手が実際には動いていない状態でもこの現象が起こることを証明しました。これは、健康な脳が損傷した脳の働きを補う「適応的な変化(神経の可塑性)」だと考えられています(Bütefisch CM, et al. 2005)。両手運動は、この脳の「チームプレー」を最も効率的に引き出す方法なのです。

2-2. メカニズム②:脳内の「過剰なブレーキ」を外し、動きやすい環境を作る

脳卒中後は、半球間のバランスが崩れ、健康な脳が損傷した脳の働きを過剰に抑制してしまう「半球間抑制の不均衡」という現象が起こることがあります。これが、麻痺の改善を妨げる一因となるのです。

両手を同時に動かす運動は、この過剰な抑制を正常な状態に戻し、損傷側の脳が本来の力を発揮しやすい環境を整える効果が期待されています。ある研究では、両手リハビリと片手リハビリでは、それぞれ異なる神経メカニズムを通じて機能改善をもたらすことが示唆されており、特に両手リハビリは脳の広い範囲のネットワークを活性化させると報告されています(Whitall J, et al. 2011)。

2-3. メカニズム③:単なる「模倣」から、高度な「協調(シナジー)」へ

優れた両手リハビリは、左右が全く同じ動きを鏡のように繰り返すだけではありません。近年のリハビリテーションの考え方では、両手が互いの動きを補い合いながら、一つの目標を達成する「協調的な(cooperative)課題」の重要性が強調されています。

例えば、「両手で鍋を運ぶ」「瓶の蓋を開ける」「タオルを絞る」といった動作です。このような課題は、左右の脳がより高度に連携し、お互いのエラーを補正し合う「両側性シナジー」を引き出します。この能力を高めることこそが、リハビリ室での動きを実践的な日常生活動作へと繋げる鍵となるのです(Sainburg RL, et al. 2013)。

諦めていたその症状、

まだ「変化」の余地があります。

リハビリの効果が停滞していると感じていませんか?

NEUROスタジオでは、脳科学に基づいたアプローチで

あなたの眠っている改善の可能性を引き出します。

【第3章】当施設のアプローチ:科学的根拠を、あなただけの改善プランへ

これまで見てきた科学的根拠を、実際の臨床現場でどのように活かすのか。NEUROスタジオでのアプローチをご紹介します。

3-1. ステップ1:徹底した科学的評価から始める

私たちは、まず患者様の目標(「棚の物をとりたい」「顔を洗いたい」など)を丁寧にお伺いします。そして、その目標達成の妨げとなっているのが「近位の安定性」なのか「遠位の巧緻性」なのかを、各種評価を通じて科学的に分析します。麻痺の重症度や発症からの時期も、最適なプランを立てるための重要な判断材料です(van Delden AE, et al. 2012)。

3-2. ステップ2:段階に合わせた「ハイブリッド戦略」

複数の研究結果が示すように、最適なアプローチは一つではありません。私たちは、画一的なリハビリではなく、段階に合わせた「ハイブリッド戦略」をとります。

初期段階: 例えば、重度の麻痺でまず腕を挙げることを目指す段階では、近位に効果的な両側性トレーニングを中心にプログラムを組みます(Lin KC, et al. 2009)。

中期〜後期段階: そして、肩や肘の動きが改善してきたら、日常生活での手の使用を促すために実際の場面で要求される要素を多く取り入れた片側性トレーニングを組み合わせるなど、常に最適な手法を選択します。

3-3. ステップ3:実践的な「協調動作」で、生活に繋げる

単調な繰り返し運動だけでなく、「タオルを絞る」「箱を運ぶ」といった、両手が異なる役割を担う協調的な課題(Bilateral Synergy)**を積極的に取り入れます。これにより、リハビリ室での改善が、実際の生活場面での動作に直結することを目指します(Sainburg RL, et al. 2013)。

【結論】肩・肘の機能改善はあきらめないで

脳卒中後の肩や肘の動きの改善には、「両手を使ったリハビリ」が有効であるという、数多くの科学的根拠が存在します。

重要なのは、ただ闇雲に両手を動かすのではなく、なぜそれが有効なのかという脳科学的なメカニズムを理解した専門家が、患者様一人ひとりの状態に合わせて最適な課題を提供することです。

もしあなたが腕の動きにくさに「もうこれ以上は良くならない」とあきらめを感じているなら、ぜひ一度、当施設の専門家にご相談ください。最新の知見に基づき、あなたの可能性を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。

参考文献

- Chen S, et al. Effectiveness and Success Factors of Bilateral Arm Training After Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Aging Neurosci. 2022;14:875794.

(和訳)脳卒中後の両側性腕トレーニングの効果と成功因子:システマティックレビューとメタアナリシス

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35547621/ - Lin KC, et al. Effects of Constraint-Induced Therapy Versus Bilateral Arm Training on Motor Performance, Daily Functions, and Quality of Life in Stroke Survivors. Neurorehabil Neural Repair. 2009;23(5):441-8.

(和訳)脳卒中生存者におけるCIセラピー対両側性腕トレーニングの運動遂行、日常機能、QOLへの効果

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19118130/ - Han KJ, Kim JY. The effects of bilateral movement training on upper limb function in chronic stroke patients. J Phys Ther Sci. 2016;28(8):2299-2302.

(和訳)慢性期脳卒中患者の上肢機能に対する両側性運動トレーニングの効果

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27630418/ - Bütefisch CM, et al. Recruitment of contralesional motor cortex in stroke patients with recovery of hand function. Neurology. 2005;64(6):1067-9.

(和訳)手の機能回復を示した脳卒中患者における非損傷側運動野の動員

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15781831/ - Whitall J, et al. Bilateral and Unilateral Arm Training Improve Motor Function Through Differing Neuroplastic Mechanisms: A Single-Blinded Randomized Controlled Trial. Neurorehabil Neural Repair. 2011;25(2):118-29.

(和訳)両側性および片側性腕トレーニングは異なる神経可塑性メカニズムを通じて運動機能を改善する:単盲検ランダム化比較試験

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20930212/ - Sainburg RL, et al. Bilateral Synergy: A Framework for Post-Stroke Rehabilitation. J Neurol Transl Neurosci. 2013;1(3).

(和訳)両側性シナジー:脳卒中後リハビリテーションのためのフレームワーク

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24729985 - van Delden AE, et al. Unilateral versus bilateral upper limb exercise therapy after stroke: a systematic review. J Rehabil Med. 2012;44(2):106-17.

(和訳)脳卒中後の片側対両側上肢運動療法:システマティックレビュー

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22266762/

執筆者情報

三原拓(みはら たく)

ニューロスタジオ千葉 理学療法士

主な研究業績

2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長

2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』

2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法

p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス

その他経歴

2016年 ボバース上級講習会 修了

2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任

2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ

現在の活動

ニューロスタジオ千葉 施設長

脳卒中患者様への専門的リハビリ提供

療法士向け教育・指導活動

千葉ハンドリングセミナー共同代表