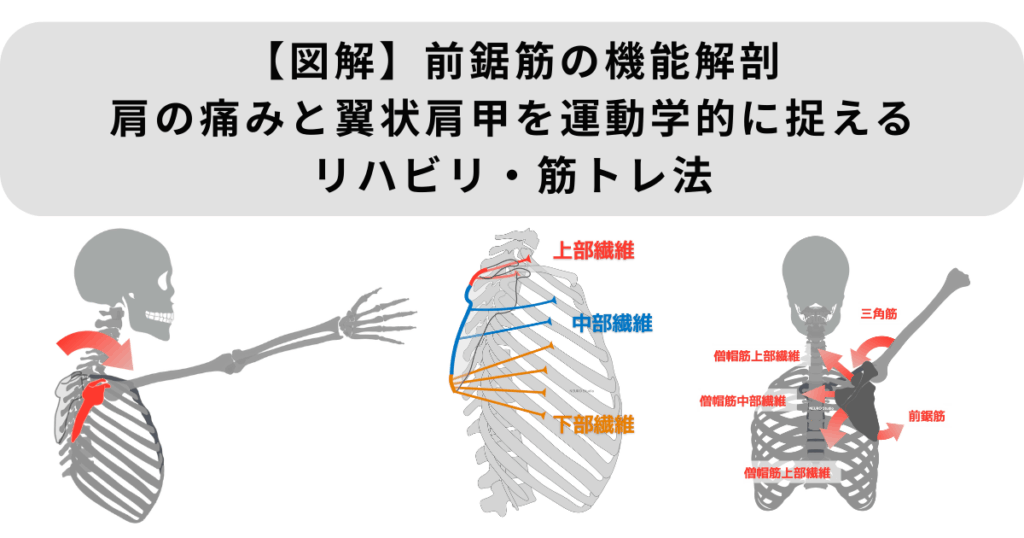

肩関節の臨床において、上腕骨頭や関節包、腱板といった関節構成体に目が行きがちですが、その土台となる肩甲胸郭関節、とりわけ前鋸筋の機能不全が隠れています。

本稿では、その機能解剖から運動学、肩の痛みや翼状肩甲に繋がる病態、そして具体的なリハビリテーション戦略まで、最新の知見を交えながら解説します。

Contents

前鋸筋の走行と作用とは?

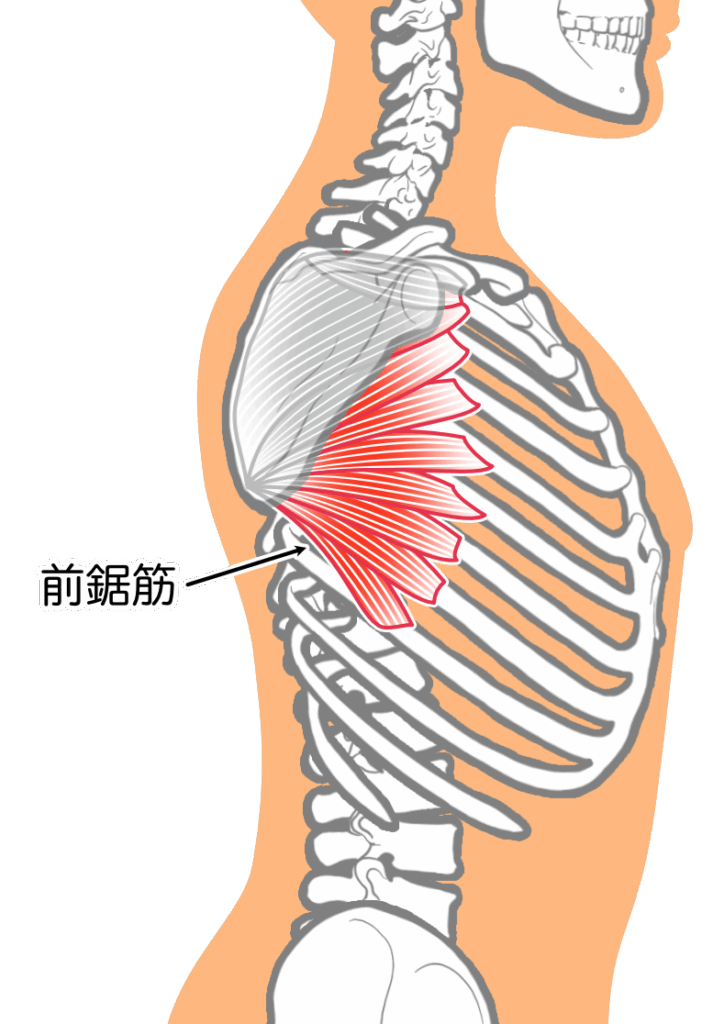

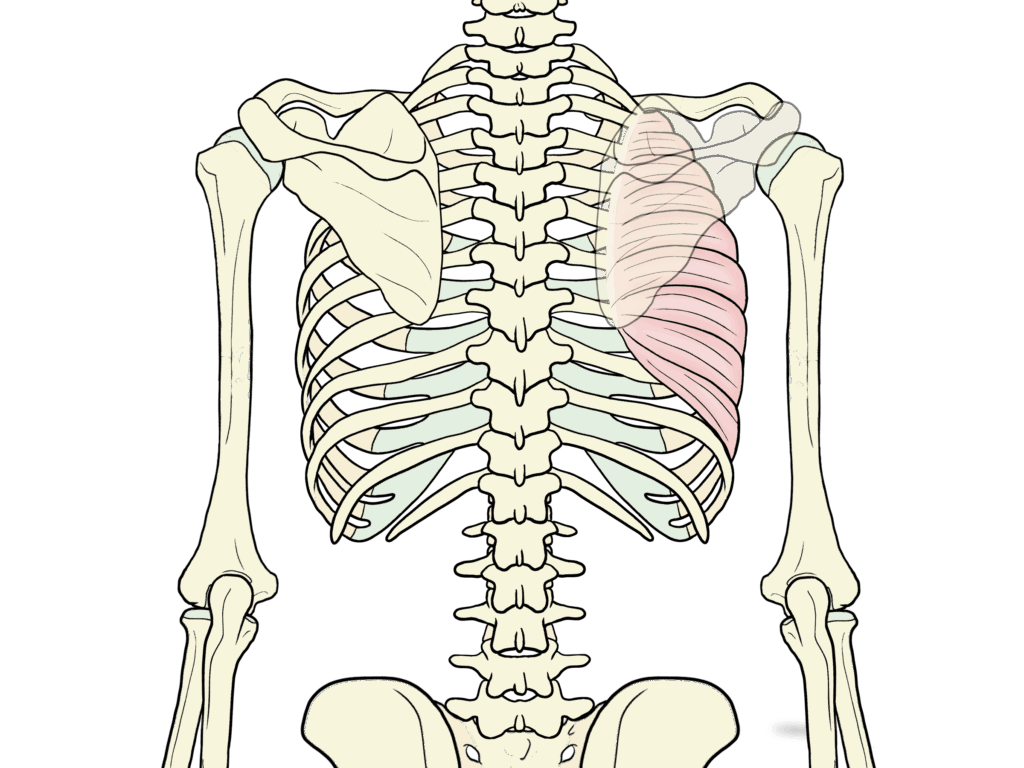

起始・停止 付着部と走行

起始:第1〜第9肋骨の外側面

停止:肩甲骨の内側縁(腹側面)

走行:肋骨から始まり、肩甲骨の裏側(胸郭との間)を通り、肩甲骨の内側縁に付着します。

前鋸筋は、その名の通り鋸(のこぎり)の歯のようにギザギザとした形状を持つ、胸郭側壁を覆う幅広い筋です。

その線維は、機能的に上部・中部・下部の3つに分けられることが多く、特に肩甲骨下角に付着する下部線維は、腕を挙上する際の肩甲骨のダイナミックな動きにおいて極めて重要な役割を担います (Neumann DA & Camargo PR, 2019)。

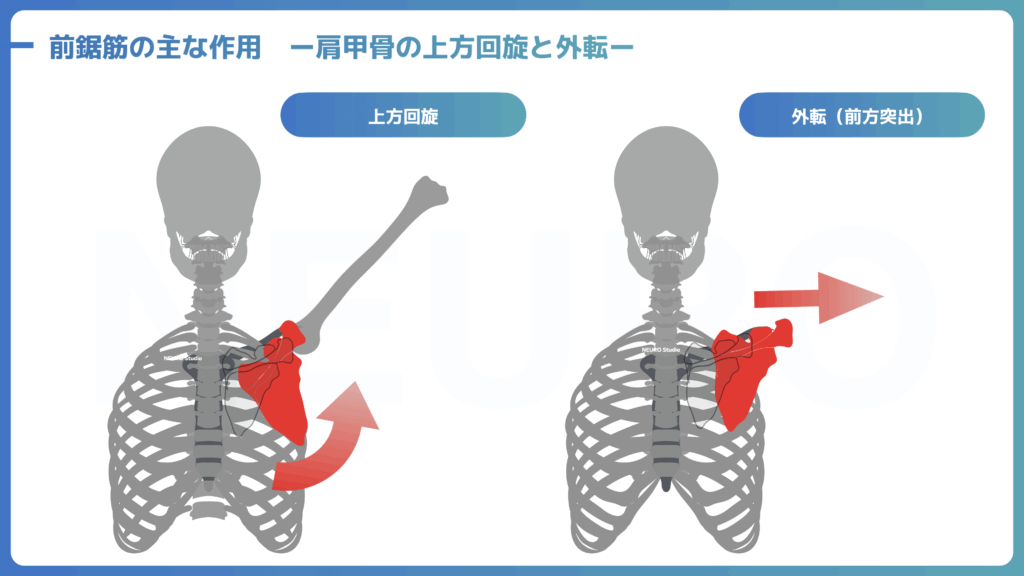

肩甲帯の安定と運動を担う3つの主要な作用

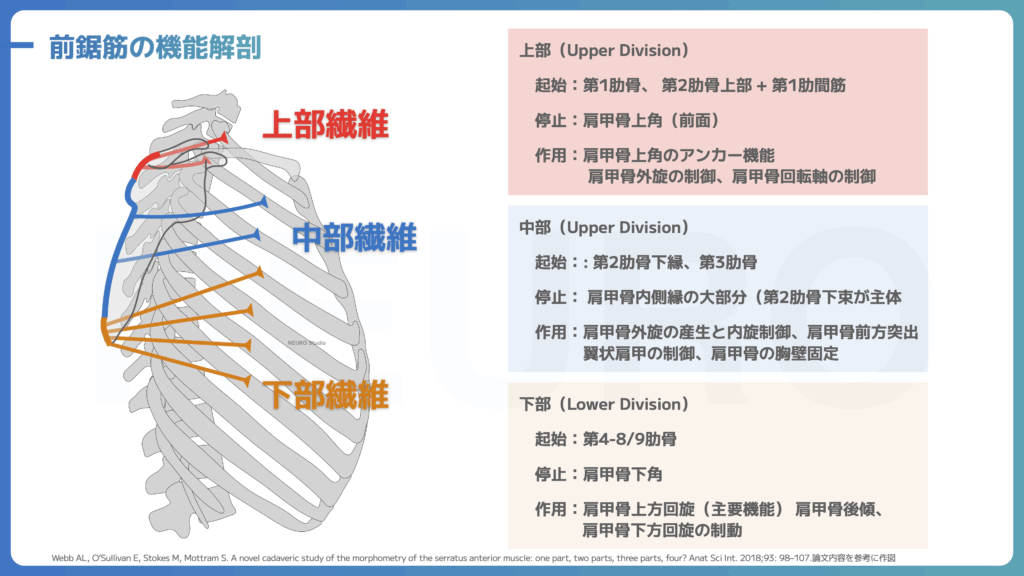

Webbの解剖学的研究では、前鋸筋を3つのパートに分類しており、それぞれの繊維の作用について詳細に示しています。

上部(Upper Division)

解剖学的特徴:

第1肋骨束と第2肋骨上部束が肩甲骨上角の内側縁と上縁に付着

機能的作用:

上部は肩甲骨回転時の上角の制御とアンカー機能を担います。短く厚い第1肋骨束と第2肋骨上部束が肩甲骨上角の両縁に付着し、中部・下部束よりも垂直に近い配向を示すことから、肩甲骨回転の主軸に影響を与えます。

具体的には:

肩甲骨外旋の制御:上角を肋骨に固定することで肩甲骨の外旋を制御

最適な肩甲骨配向の維持:上角を肩峰より下方に保持することで相対的な肩甲骨上方回旋を維持

中部(Middle Division)

解剖学的特徴:

第2肋骨下部束と第3肋骨束が肩甲骨内側縁に付着

機能的作用:

第2肋骨下部束の線維は肋骨付着部に対してほぼ水平に走行し、最も薄い筋束でありながら最大の生理学的断面積を有します。これは肩鎖関節での肩甲骨外旋(および内旋制御)、続いて胸鎖関節での鎖骨前方突出の役割を支持します。

具体的には:

肩甲骨の前方突出(プロトラクション)

肩甲骨翼状の制御:内側縁を胸郭に近接させることで翼状肩甲を予防

肩甲骨外旋運動の制御

下部(Lower Division)

解剖学的特徴:

第4-8/9肋骨束が肩甲骨下角に付着

機能的作用:

肩甲骨では下角に集中して付着し、前方下方に向かって第8/9-4肋骨に28°から78°の角度で付着します。これらの線維は下角を胸壁に沿って外側方向(正中線から離れる方向)に引っ張り、ベクトル的には肩甲骨の上方回旋が主な役割となります。

具体的には:

肩甲骨上方回旋:主要機能

下方回旋の制動

肩甲骨後傾:下方外側方向の線維による作用

なぜ前鋸筋が「肩の痛み」に関係するのか?

前鋸筋の機能不全は、単独の問題として完結することは稀で、肩甲帯の運動連鎖における破綻の引き金なるケースが散見されます。ドミノ倒しのように連鎖的なバイオメカニクスの異常を引き起こすことで、最終的には「肩の痛み」という臨床症状として顕在化することもあります。

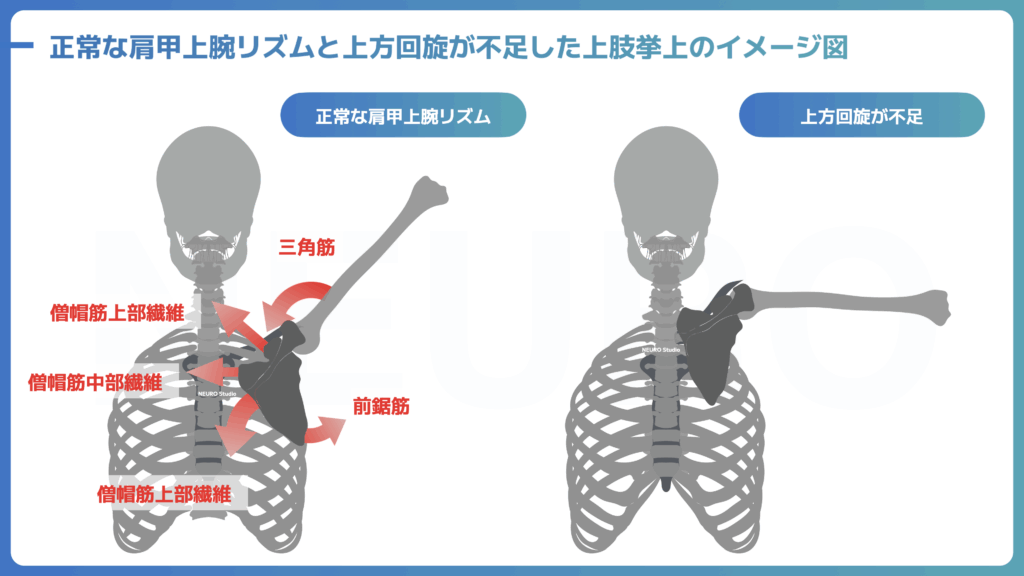

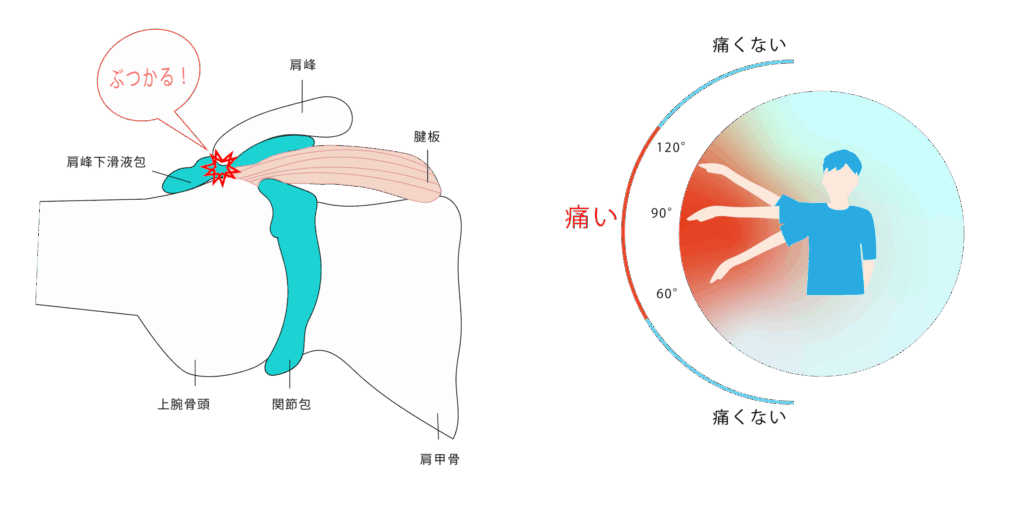

肩甲上腕リズムの破綻と一次的インピンジメント

健常な肩関節の挙上運動は、肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節が約2:1の比率で貢献する、いわゆる「肩甲上腕リズム」という協調的な運動連鎖によって成立しています。このリズムにおいて肩甲骨は単に上方回旋するだけではなく、挙上角度の増大に伴い、肩峰下スペースを確保するために、上方回旋、後方傾斜、そして外旋という3次元的な運動が複合的に生じます。

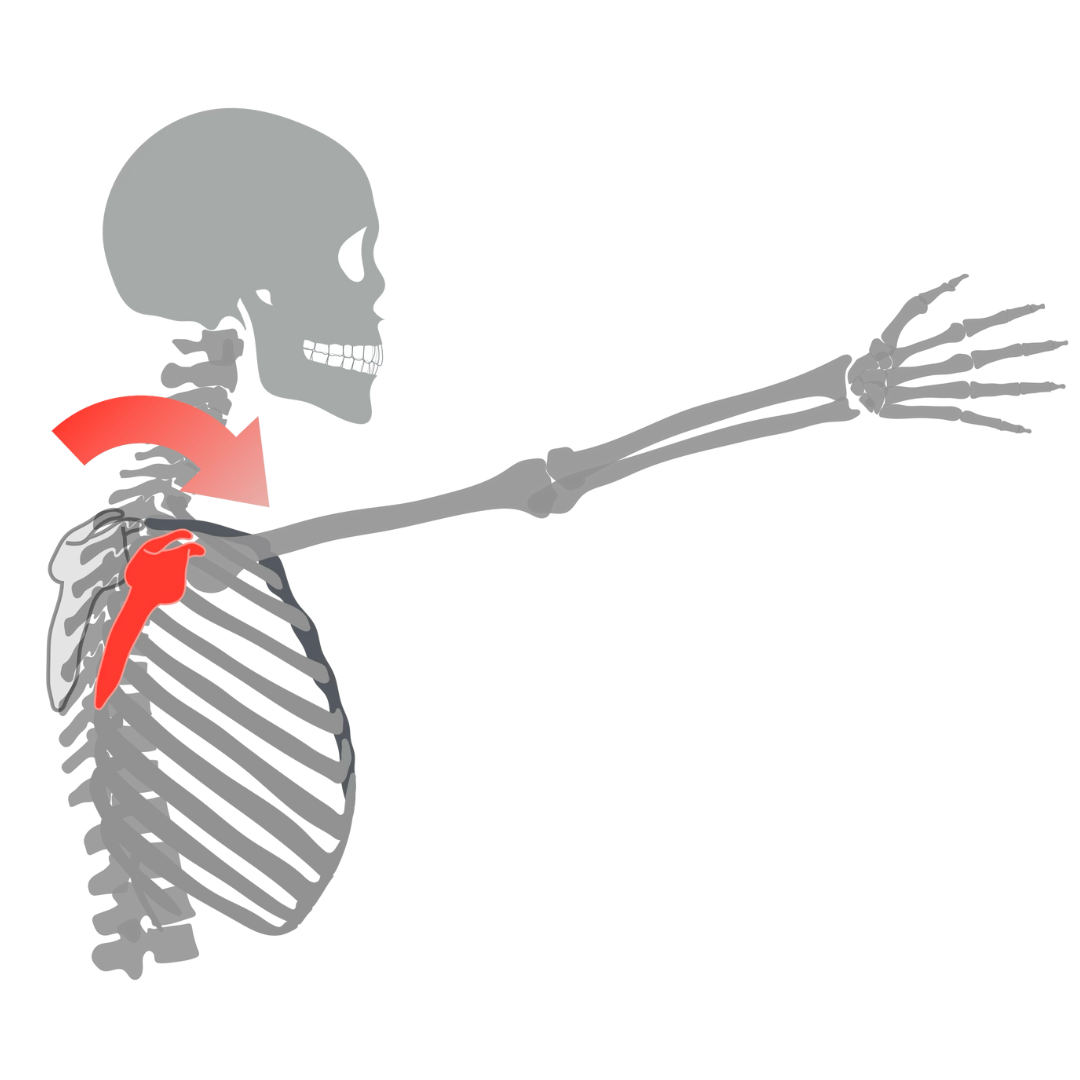

前鋸筋、特にその下部線維は、この3次元的な運動パターンを制御する上で中心的な役割を担います。前鋸筋の機能不全が生じると、まず主動作である上方回旋が不足します。それに加え、後方傾斜や外旋への貢献も低下するため、肩甲骨は挙上中に相対的な下方回旋・前傾・内旋位の異常アライメントを呈します。この運動異常は、臨床的には「肩甲骨ジスキネジア(Scapular Dyskinesis)」として知られています (Ludewig PM & Reynolds JF, 2009)。

このジスキネジアの結果、上腕骨の運動に対して肩峰のクリアランスが不十分となり、上腕骨大結節が肩峰下に衝突しやすくなります。これが、腱板(特に棘上筋)や肩峰下滑液包といった軟部組織への機械的圧迫、すなわち一次的な肩峰下インピンジメントを引き起こす直接的なメカニズムとなるのです (福島秀晃, 三浦雄一郎, 2013)。

翼状肩甲が招く小胸筋の短縮と二次的インピンジメント

前鋸筋の機能不全に起因する肩甲骨の前傾アライメントが慢性化すると、二次的な軟部組織の問題、すなわち適応性短縮が引き起こされます。その代表格が、肩甲骨の烏口突起から第3〜5肋骨に付着する小胸筋です。

Borstad JD, Ludewig PM. The effect of long versus short pectoralis minor resting length on scapular kinematics in healthy individuals. J Orthop Sports Phys Ther. 2005;35: 227–238. doi:10.2519/jospt.2005.35.4.227

上記論文を参考に作図

BorstadとLudewigの研究(2005)は、この現象を明確に示しています。上のグラフは、小胸筋の長さに違いがある2つのグループ間で、腕の挙上(屈曲)角度に伴う肩甲骨の前傾・後傾角度を比較したものです。グラフが示す通り、小胸筋が短いグループ(赤線)は、正常な長さのグループ(青線)と比較して、全ての挙上角度において一貫して肩甲骨の前傾が有意に大きいことがわかります。特に90°挙上時においてその差は最大となり、小胸筋の短縮が肩甲骨の運動をいかに後方傾斜しにくい状態にしているかが明確です。

一度短縮した小胸筋は、肩甲骨の正常な運動を妨げる能動的な拘束因子へと変化します。腕を挙げようとする際に、短縮した小胸筋が烏口突起を前下方に引きつけ、挙上に必要な後方傾斜や上方回旋を阻害し続けます。

この状態は、肩甲骨の運動異常を介して肩峰下のスペースを構造的に狭めるため、二次的なインピンジメントの原因として極めて重要です(Page P, 2011)。

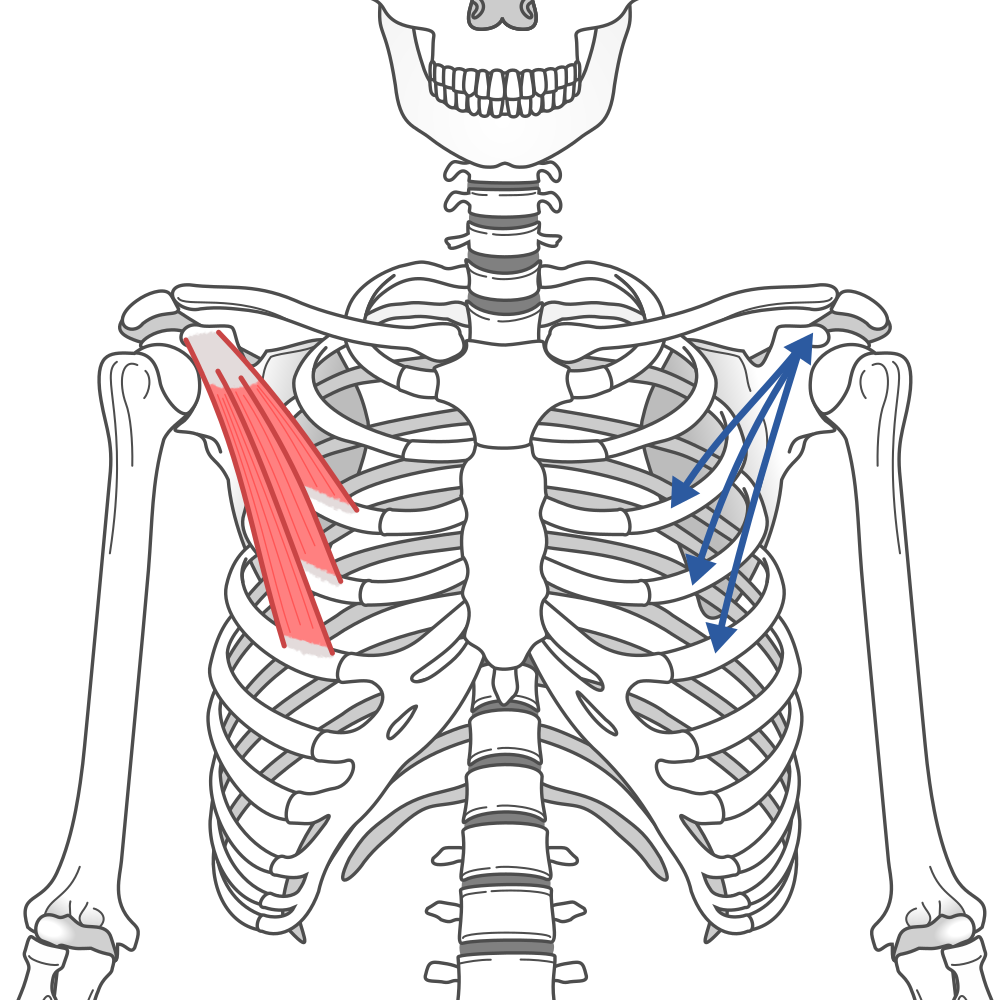

僧帽筋とのフォースカップル(偶力)の不均衡

肩甲骨のスムーズかつパワフルな上方回旋は、単一の筋活動ではなく、複数の筋が協調して働くフォースカップル(Force Couple)というメカニズムによって生み出されます。上方回旋における主要なフォースカップルは、僧帽筋上部線維、僧帽筋下部線維、そして前鋸筋の3つの筋(またはその部分)によって形成されます(Paine R, Voight ML, 2013)。

理想的な状態では、これらの筋が適切なタイミングと力で収縮し、肩甲骨を滑らかに回転させます。しかし、インピンジメントを有する患者では、この協調関係が崩れていることが多くの研究で示されています。前鋸筋の活動が弱化し、それを補うかのように僧帽筋上部や下部線維が過剰に活動するパターンが特徴的です(Ludewig & Cook, 2000)。

この不均衡な活動は、肩甲骨の純粋な上方回旋ではなく、過度な「挙上(elevation)」、つまり肩をすくめるような代償運動を引き起こします。この代償運動は、インピンジメントを助長するだけでなく、頚肩腕部の過剰な筋緊張や痛みの原因ともなり得ます。

巻き肩や猫背といった不良姿勢との悪循環

肩甲骨は胸郭という土台の上に乗っており、胸椎のアライメントは肩甲骨の静的な位置(resting position)と動的な運動に直接的な影響を及ぼします。胸椎の後弯が増強したいわゆる猫背や円背姿勢では、胸郭の形状変化に伴い、肩甲骨は代償的に外転・下方回旋・前傾位となります(Kebaetse M, et al., 1999)。

このアライメントは、前鋸筋が効率的に張力を発揮するには極めて不利な初期位置であり、僧帽筋上部や肩甲挙筋などが過剰に動員され、上述したような筋の不均衡や代償運動をさらに助長します。このように、胸郭のアライメント異常と前鋸筋の機能不全は互いに影響を及ぼし合い、肩関節の問題を根深くする悪循環を形成します。

「翼状肩甲」をどう評価し、何を意味するのか?

翼状肩甲は、単なる見た目の問題ではありません。それは、肩甲帯の深刻な運動機能障害を示す重要な臨床所見であり、その存在を正確に評価し、運動学的な意味を解釈する能力は療法士にとって不可欠です。

臨床での視診・触診とScapular Dyskinesis Test

翼状肩甲の評価は、静的アライメントの観察から始め、動的な運動パターンを分類するシステマティックなアプローチが推奨されます。

静的アライメント評価

まず対象者にリラックスした立位をとってもらい、後方から肩甲骨の静止位置を観察します。評価すべき点は以下の通りです。

・肩甲骨内側縁

・下角の浮き上がり(Winging/Tipping)

・肩甲骨の高さの左右差

この段階での非対称性は、筋の静的緊張の不均衡や、胸郭の構造的な問題を反映している可能性があります。

動的評価:Scapular Dyskinesis Test

次に、動的な評価として、Kiblerらが提唱したScapular Dyskinesis Testを実施します。このテストは、重り(約1.5kg程度のダンベル)を持った状態と持たない状態で、両腕の屈曲・外転運動をそれぞれ5回程度繰り返してもらい、その際の肩甲骨の異常な運動パターンを視覚的に分類するものです (Kibler WB, et al., 2013)。

Type I(下角浮き上がり型): 肩甲骨の下角が後方に浮き上がり、肩甲骨が前傾しているパターン。主に小胸筋の短縮や僧帽筋下部線維の機能不全が示唆されます。

Type II(内側縁浮き上がり型): 肩甲骨の内側縁全体が胸郭から剥がれるように浮き上がるパターン。典型的な翼状肩甲であり、前鋸筋の機能不全が強く示唆されます。

Type III(上方滑走型): 肩甲骨が過度に上方回旋・挙上し、肩をすくめるような動きが早期から見られるパターン。主に僧帽筋と前鋸筋のフォースカップルの不均衡が示唆されます。

Type IV(正常・対称性): 左右対称でスムーズな運動パターン。

この分類によって、翼状肩甲がどの異常運動パターンに属するのかを客観的に捉えることができ、その後のアプローチの方向性を決定する上で極めて重要な情報となります。

壁を使った簡単な誘発テスト(Wall Push-up Test)

前鋸筋の機能不全をより明確に評価するための簡便なテストとして、ウォール・プッシュアップ・テストがあります。

患者に壁から少し離れて立ってもらい、両手を肩の高さで壁につけます。そこから、腕立て伏せのようにゆっくりと体を壁に近づけ、押し返すように元の位置に戻ってもらいます。この一連の動作中に、前鋸筋が肩甲骨を胸郭に安定させることができない場合、肩甲骨の内側縁、特に下角が顕著に翼のように浮き上がってきます (Vetter M, et al., 2017)。このテストは、前鋸筋の筋力低下や麻痺をスクリーニングする上で非常に有用です。

翼状肩甲が示唆する運動機能低下の核心

臨床で翼状肩甲を認めた場合、それを単に「前鋸筋の筋力低下」と結論づけてはいけません。翼状肩甲は、肩甲骨ジスキネジア(Scapular Dyskinesis)と呼ばれる、より広範な肩甲骨の異常運動パターンの一つの現れです。

2013年の肩甲骨サミットにおけるコンセンサスステートメントでは、肩甲骨ジスキネジアが、肩甲骨を制御する筋群の協調性の低下、すなわちモーターコントロールの障害であり、肩関節のあらゆる機能障害(腱板損傷、インピンジメント、不安定症など)と密接に関連していることが強調されました (Kibler WB, et al., 2013)。

つまり、翼状肩甲という所見は、「前鋸筋が弱い」という事実だけでなく、「肩甲骨を安定させるべき場面で、安定させることができない」という神経筋制御システムの破綻を示唆しています (Sciascia A, Kibler WB, 2022)。したがって、我々療法士が目指すべきは、単一の筋を鍛えること以上に、肩甲骨の適切な運動パターンを再学習させること、すなわちモーターコントロールを再構築することにあるのです。

どのようなリハビリと筋トレが効果的なのか?

前鋸筋へのアプローチは、単に筋力を増強するだけでなく、正しい運動パターンを再学習するという視点が極めて重要です。そのため、病期や機能レベルに応じて、負荷や課題の難易度を段階的に調整していく必要があります。

【初期】神経筋再教育を目的とした低負荷アプローチ

このフェーズの目的は、筋力強化よりも、前鋸筋の収縮を意識し、選択的に活動させる能力を取り戻すことです。運動は、代償動作が起こりにくい低負荷な環境(仰臥位など)から開始します。

セラタス・パンチ(仰臥位): 仰向けで膝を立て、天井に向かって腕を伸ばします。その位置から、肩甲骨をベッドから浮かすように、さらに腕を天井方向に突き出します(肩甲骨の前方突出)。このとき、僧帽筋上部(首の付け根)が過剰に緊張しないよう注意し、脇の下あたりで前鋸筋が収縮する感覚を促します。

ウォール・スライド: 壁の前に立ち、前腕またはタオルを壁につけます。壁から腕が離れないように圧を加え続けたまま、ゆっくりと腕を挙上していきます。壁に圧を加え続けることで、前鋸筋の持続的な収縮を促し、肩甲骨のスムーズな上方回旋を学習させることができます。

【中期】CKC(閉鎖性運動連鎖)での安定性向上トレーニング

神経筋の再教育が進んだら、次は肩甲骨の安定性を高めるフェーズに移行します。手や前腕が床や壁に固定された閉鎖性運動連鎖(Closed Kinetic Chain: CKC)でのエクササイズは、多数の関節筋を共同的に活動させ、肩甲帯の安定性を高めるのに非常に効果的です。

プッシュアップ・プラス: 四つ這いや膝つき腕立て伏せの姿勢を基本とします。肘を伸ばしたまま、胸を床に近づけるように肩甲骨を内転させ、次に手のひらで床を強く押し、背中(肩甲骨の間)を丸めるように肩甲骨を外転(前方突出)させます。この「プラス」の動きが、前鋸筋を選択的に強く活動させることが知られています(Kim J-B, et al., 2017)。負荷が低い四つ這いから始め、徐々に通常の腕立て伏せの姿勢に近づけていくことが重要です。

【後期】OKC(開放性運動連鎖)を応用した機能的トレーニング

最終段階では、手が空間で自由に動く開放性運動連鎖(Open Kinetic Chain: OKC)の中で、より実践的でダイナミックな動きの中で前鋸筋を強化していきます。スポーツ活動や日常生活の特定の動作への復帰を目指します。

・ダイナミック・ハガー: セラバンドを背中に回し、両端を両手で持ちます。腕を前方に伸ばしながら、大きなボールを抱きしめるように水平内転させます。この動きは、前鋸筋の前方突出作用を強化するのに有効です。

・機能的プッシュアップ・プラス: プッシュアップ・プラスの運動に、体幹の回旋や股関節の運動を組み合わせることで、運動連鎖全体の中で前鋸筋を活動させるトレーニングを行います。近年の研究では、体幹や下肢の筋活動を組み合わせることで、より高い前鋸筋の筋活動が得られることが報告されており(Lee S-H, et al., 2024)、より機能的な運動制御の獲得に繋がります。

代償動作を見抜き、修正するための指導ポイント

どのフェーズにおいても、支援者が最も注意すべきは代償動作です。僧帽筋上部による肩のすくみ(挙上)や、体幹の過度な屈曲・伸展は、前鋸筋の機能不全を代償するために頻繁に見られます。

エクササイズの目的は、単に重りを持ち上げることや回数をこなすことではありません。「肩甲骨の安定化」という言葉はしばしば使われますが、それは単に筋を固めることではなく、課題に応じて適切に肩甲骨を制御できる運動パターンを学習することを意味します(McQuade KJ, et al., 2016)。支援者は、量より質を重視し、患者が正しい運動パターンを遂行できているかを常に観察し、適切な触診による誘導や口頭指示で修正していくことが求められます。

脳卒中リハビリテーションにおける前鋸筋の重要性

脳卒中リハビリテーションにおいて、前鋸筋の機能は単なる一筋の筋力低下という問題にとどまらず、上肢機能全体の回復と二次的合併症の予防を左右する、極めて重要な治療ターゲットとなります。

下のグラフは、De Baetsら(2016)の研究に基づき、健常者と脳卒中患者の上肢前方挙上時における主要な肩甲帯周囲筋の活動タイミング(開始と終了)を比較したものです。この視覚的なデータは、脳卒中患者が抱える運動制御の問題、特に前鋸筋の機能不全をに示しています。

上肢60度挙上における筋活動タイミングの比較

前方挙上 約60° / 動作時間: 2秒 (挙上1秒, 下降1秒) / De Baets et al. 2016 を基に作成

肩甲骨の動的安定性破綻と運動学習への影響

グラフで特に注目すべきは、前鋸筋の活動パターンです。脳卒中患者群(赤色のバー)では、健常群(青色のバー)と比較して活動開始が有意に遅れ(3.7% vs 9.0%)、さらに重要なことに、活動の終了が著しく早い(76.8% vs 68.4%)ことが一目瞭然です。

これは、麻痺側上肢において、前鋸筋が運動の開始に素早く反応できず、特に腕を下ろす下降相(遠心性収縮)において、肩甲骨を安定させ続ける前に活動を早期に停止してしまっていることを意味します。この持続的な動的安定性の欠如こそが、脳卒中患者の肩関節機能障害の核心の一つです。安定した土台(肩甲骨)なくして、その先にある上肢の分離運動や巧緻動作の再学習は極めて困難であり、非効率な代償運動パターンを助長する原因となります。

肩関節痛・亜脱臼との関連

前鋸筋の活動時間の短縮、特に遠心性コントロールの欠如は、肩甲骨を下方回旋位へと導きます。これは肩関節窩の上方支持性を低下させる他、上腕骨頭を適切に保持できなくなるため、肩関節の不安定性や亜脱臼を引き起こす要因となることも想定されます。

また、不安定な肩甲骨の上で上腕を動かそうとすることは、インピンジメントや周囲の軟部組織への過剰なストレスを生み、二次的な疼痛や学習された不使用に繋がります。したがって、リハビリテーションにおいては、単に前鋸筋の出力を強化するだけでなく、この活動のタイミングと持続時間を正常化させることが、肩関節の二次的合併症を予防し、安全かつ効果的な上肢機能練習を進める上で不可欠だと考えられます。

まとめ:明日からの臨床で前鋸筋を評価する視点

本稿では、前鋸筋の機能解剖から、肩の痛みや翼状肩甲に繋がる運動学的・病態的な連鎖、そして具体的なリハビリテーション戦略までを、エビデンスを基に解説しました。

明日からの臨床で肩関節疾患の患者様を担当する際に、ぜひ以下のキーポイントを念頭に置いて評価・アプローチしてみてください。

・前鋸筋は、肩甲骨を安定させ、ダイナミックに動かす要である。

・その機能不全は、肩甲上腕リズムを破綻させ、インピンジメントや二次的な軟部組織の問題を引き起こす。

・翼状肩甲は、単なる筋力低下のサインではなく、肩甲帯全体のモーターコントロール障害を示唆する重要な臨床所見である。

・リハビリテーションは、神経筋再教育から始め、安定性の向上、そして機能的な運動へと段階的に進める必要がある。

・特に脳卒中リハビリにおいて、前鋸筋は上肢機能回復と合併症予防の鍵を握っている。

肩関節の複雑な問題に対し、我々療法士は多角的な視点を持つ必要があります。その中でも前鋸筋は、多くの症例において機能改善の突破口となり得る、非常に重要な筋です。この記事が、皆様の臨床における思考の一助となれば幸いです。

参考文献

- Neumann DA, Camargo PR. Kinesiologic considerations for targeting activation of scapulothoracic muscles – part 1: serratus anterior. Braz J Phys Ther. 2019;23: 459–466.

- Webb AL, O’Sullivan E, Stokes M, Mottram S. A novel cadaveric study of the morphometry of the serratus anterior muscle: one part, two parts, three parts, four? Anat Sci Int. 2018;93: 98–107.

- Lung K, St Lucia K, Lui F. Anatomy, thorax, serratus anterior muscles. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

- Vetter M, Charran O, Yilmaz E, Edwards B, Muhleman MA, Oskouian RJ, et al. Winged scapula: A comprehensive review of surgical treatment. Cureus. 2017;9: e1923.

- Ludewig PM, Reynolds JF. The association of scapular kinematics and glenohumeral joint pathologies. J Orthop Sports Phys Ther. 2009;39: 90–104.

- 福島秀晃, 三浦雄一郎. 肩甲上腕リズムの臨床応用を考える. 関西理学. 2013;13: 23–32.

- Borstad JD, Ludewig PM. The effect of long versus short pectoralis minor resting length on scapular kinematics in healthy individuals. J Orthop Sports Phys Ther. 2005;35: 227–238.

- Page P. Shoulder muscle imbalance and subacromial impingement syndrome in overhead athletes. Int J Sports Phys Ther. 2011;6: 51–58.

- Paine R, Voight ML. The role of the scapula. Int J Sports Phys Ther. 2013;8: 617–629.

- Ludewig PM, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. Phys Ther. 2000;80: 276–291.

- Kebaetse M, McClure P, Pratt NA. Thoracic position effect on shoulder range of motion, strength, and three-dimensional scapular kinematics. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80: 945–950.

- Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW, Michener LA, Bak K, Sciascia AD. Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the “Scapular Summit.” Br J Sports Med. 2013;47: 877–885.

- Sciascia A, Kibler WB. Current views of scapular dyskinesis and its possible clinical relevance. Int J Sports Phys Ther. 2022;17: 117–130.

- Kim J-B, Yun C-K, Lee M-H. A comparison of the shoulder and trunk muscle activity according to the various resistance condition during push up plus in four point kneeling. J Phys Ther Sci. 2017;29: 35–37.

- Lee S-H, Kim J-H, Kwon O-Y. Comparison of serratus anterior and abdominal muscle activity during push-up plus exercise with hip adduction and the abdominal drawing-in maneuver. Phys Ther Korea. 2024;31: 55–62.

- McQuade KJ, Borstad J, de Oliveira AS. Critical and theoretical perspective on scapular stabilization: What does it really mean, and are we on the right track? Phys Ther. 2016;96: 1162–1169.

執筆者情報

三原拓(みはら たく)

ニューロスタジオ千葉 理学療法士

主な研究業績

2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長

2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』

2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法

p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス

その他経歴

2016年 ボバース上級講習会 修了

2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任

2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ

現在の活動

ニューロスタジオ千葉 施設長

脳卒中患者様への専門的リハビリ提供

療法士向け教育・指導活動