💡この記事の要約:脳梗塞 再発率 10年後

脳梗塞・脳出血の再発率は発症後10年で約51%に達しますが、決して「運」だけで決まるものではありません。

日本の最新研究(Kono et al., 2013)では、専門家による食事・運動指導(生活介入)を受けたグループは、そうでないグループに比べて再発リスクが劇的に低下(再発イベント数:1例 vs 12例)することが示されています。

この記事では、10年後の生存率を左右する「再発予防の科学的アプローチ」について解説します。

脳卒中(脳梗塞・脳出血)を経験された方にとって、「再発」の二文字は退院後の生活に常に付きまとう影のような存在です。「また倒れたらどうしよう」「次は助からないかもしれない」。その不安は、ご本人だけでなくご家族にとっても切実な問題でしょう。

しかし、臨床現場で多くの患者様と向き合ってきた私達がお伝えしたいのは、「再発は、ただの不運ではない」という事実です。再発には明確なリスク因子があり、それを制御するための科学的な方法が存在します。

この記事では、10年後の再発率が約50%という厳しい現実(データ)を直視しつつ、生活介入によってそのリスクを積極的に下げるための「攻めの予防策」について、最新の研究論文に基づいて解説します。

目次

脳梗塞・脳出血の再発率と10年後の生存率【最新データ】

まずは、現在わかっている日本の統計データを確認しましょう。少し厳しい数字も出てきますが、これを直視することが「予防」への第一歩です。

脳梗塞の再発率(1年・5年・10年)

【日本の疫学研究の金字塔である「久山町研究」のデータ】によると、初回脳卒中後の再発率は以下の通りです。

※本グラフは視覚的な分かりやすさを優先し、論文データを基に簡略化して作成しています。

(数値は研究の実測値です)

- 1年後:約 10%

- 5年後:約 35.3%

- 10年後:約 51.3%

つまり、何もしなければ「10年以内に2人に1人が再発している」というのが日本の現状です。

特に脳梗塞(のうこうそく)は、一度血管が詰まった場所とは別の場所で詰まることも多く、時間の経過とともにリスクが蓄積していく傾向があります。

病型別のリスク:脳出血と脳梗塞の違い

同研究のデータから、病気のタイプ(病型)ごとの特徴も明らかになっています。

🩸 脳出血

再発予防の鍵:厳格な血圧管理

発症直後のリスクは高いですが、一命を取り留めれば機能回復は比較的良好なケースも多いのが特徴です。しかし、血管が脆弱になっている可能性があるため、再発予防には「血圧コントロール」が何よりの命綱となります。

🧠 脳梗塞

タイプ別の注意点

- ラクナ梗塞:

脳の細い血管が詰まるタイプ。再発回数が多く、繰り返すことで血管性認知症のリスクが高まります。 - 心原性脳塞栓症:

心臓にできた血栓が飛ぶタイプ。再発率・重症度ともに高いため、適切な抗凝固療法と厳格な生活管理が生命線となります。

10年後の生存率と「健康寿命」

「生存率(生きている確率)」も重要ですが、私たちリハビリ専門職がより重視するのは「どのような状態で生活を営んでいるか」です。

再発を繰り返すと、手足の麻痺(まひ)や嚥下障害が進行し、寝たきりになるリスクが跳ね上がります。

「10年後も生きていればいい」ではなく、「10年後も自分の足で歩き、家族と食事を楽しめる」。日々の当たり前を10年先まで守り抜くことこそが、再発予防のゴールかと考えています。

【希望】再発リスクを劇的に下げる「生活習慣介入」の衝撃的な効果

「再発率50%」と聞くと絶望的に感じるかもしれませんが、それは「従来の一般的なケア(薬を処方されるだけ)」を受けていた場合の数字です。

もし、あなたが「攻めの予防(専門家による生活介入)」を行ったら、数字はどう変わるのでしょうか?

データが証明した「介入群」と「通常ケア群」の決定的な差

【2013年の日本の研究チームの調査】では、軽症の脳梗塞患者を以下の2つのグループに分けて経過を追いました。

- 通常ケア群:医師の診察と内服治療のみを受ける。

- 生活介入群:上記に加え、理学療法士や栄養士から定期的な「運動指導」「栄養指導」を受ける。

※論文データ(Figure 2)に基づくカプランマイヤー曲線のイメージ図です。

- 通常ケア群:12例の再発・血管イベントが発生。

- 生活介入群:わずか1例のみ。

実に10倍以上の差がついたのです。

これは、「薬を飲んでいるから安心」ではなく、「生活そのものを変えなければ、本当の予防にはならない」ということを物語っています。

具体的に何をしたのか? 介入の「中身」

この研究で劇的な効果を上げた「介入」の中身は、魔法のような治療ではありません。誰にでもできる、しかし一人では継続が難しい「基本の徹底」でした。

📝 徹底した現状把握

家庭血圧、体重、歩数などの記録を習慣化し、体の状態を数値で「見える化」します。客観的なデータこそが、改善への羅針盤となります。

🥗 栄養指導

単なる「減塩(6g未満)」だけでなく、野菜・果物の摂取量を増やす具体的なメニューを指導します。我慢する食事から、体を守る食事へシフトします。

👟 運動指導

散歩などの有酸素運動を推奨し、具体的な身体活動量(Physical Activity)の向上を目指します。無理のない範囲で「動く習慣」を作ります。

🤝 継続のサポート

ここが最重要です。

専門家が定期的にデータをチェックし、フィードバックを行うことでモチベーションを維持します。「一人じゃない」という安心感が、10年続く習慣を作ります。

重要なのは、知識として「知っている」ことではなく、行動として「やっている」こと。そしてそれを「続けている」ことです。

なぜ「専門家の指導」が入ると結果が変わるのか

海外のシステマティックレビュー【生活習慣介入の有用性(Lawrence et al., 2012)】でも、「専門家による構造化されたプログラム」を受けることで、血圧の低下や行動変容が持続すると報告されています。

私たちのような専門家が並走(ペースメイク)することで、

「今日は雨だから運動はやめよう」が「家の中でストレッチだけはしよう」に変わる。

この小さな積み重ねが、10年後の命を守るのです。

諦めていたその症状、

まだ「変化」の余地があります。

リハビリの効果が停滞していると感じていませんか?

NEUROスタジオでは、脳科学に基づいたアプローチで

あなたの眠っている改善の可能性を引き出します。

なぜ再発するのか?繰り返してしまう人の共通点とリスク因子

では、具体的に「何」が再発を引き起こすのでしょうか。

一般的な「高血圧」や「脂質異常症」に加え、リハビリ専門職の視点から、意外と見落とされているリスク因子について解説します。

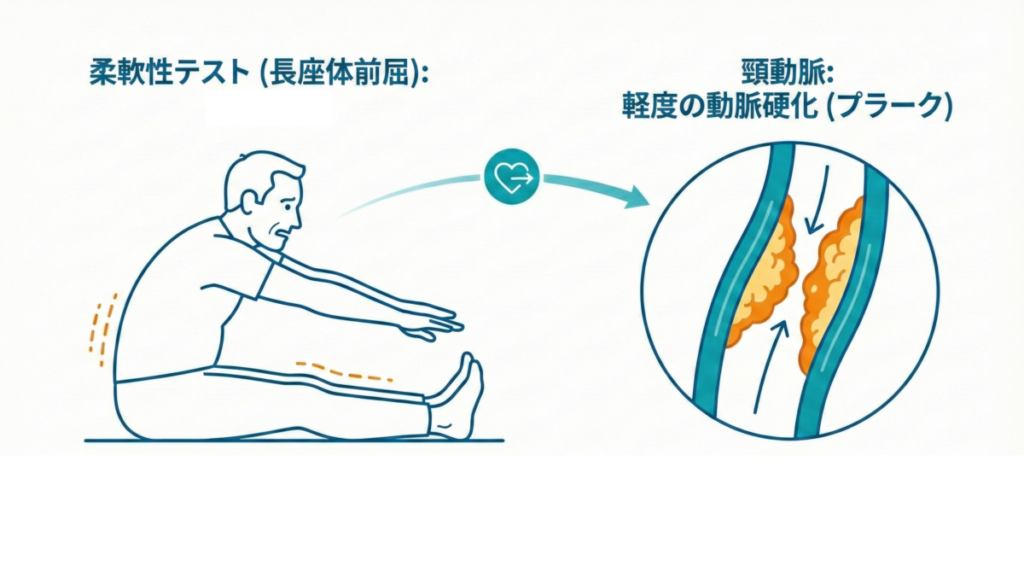

「体が硬い」は血管のSOS? 柔軟性テストの真実

「体の柔軟性なんて、リハビリに関係あるの?」と思われるかもしれません。

しかし、最新の研究【柔軟性と動脈硬化の関連(Suwa et al., 2018)】で、「体の柔軟性が低い(体が硬い)中高年男性ほど、動脈硬化が進んでいる」という衝撃的な事実が明らかになりました。

この研究の興味深い点は、「硬い場所」によってリスクの意味が異なることです。

- 長座体前屈(Sit-and-reach)が硬い人:

頸動脈に「プラーク(コブ)」ができているリスクが高いことが示されました。腰や太ももの裏の硬さは、血管内のゴミの蓄積と関連している可能性があります。 - 上肢伸展(背中で手を組む動作など)が硬い人:

頸動脈の「IMT(血管の壁)」が厚くなっているリスクが高いことが示されました。肩周りの硬さは、血管そのものの老化(肥厚)とリンクしている可能性があります。

つまり、「毎日歩いているから大丈夫」と思っていても、ストレッチ不足で体がガチガチだと、血管も硬化している恐れがあるのです。

意外と見落としがちな「隠れリスク(睡眠)」

睡眠も重要です。日本人を対象とした大規模調査【睡眠時間と脳卒中死亡リスク(Kawachi et al., 2016)】では、睡眠時間が短すぎても長すぎても、脳卒中による死亡リスクが高まることが示されています(U字型の関連)。

- 理想:7時間前後の質の高い睡眠。

- リスク:睡眠時無呼吸症候群(大きないびき)のある方は、夜間に脳が酸欠状態になり、血管に猛烈な負担をかけている可能性があります。

今日からできる!脳卒中再発を防ぐ5つの具体的アクション

再発を防ぐために、明日からではなく、今日からご自宅で実践できる5つのポイントをまとめました。

1. 食事療法:脳を守る「MIND食」と減塩

塩分を控える(1日6g未満)のは基本ですが、近年注目されているのが「MIND(マインド)食」です。

アルツハイマー型認知症の予防食として考案されたものですが、研究により脳血管の保護にも有効とされています。

- 積極的に摂る:緑黄色野菜、ナッツ類、ベリー類、魚、オリーブオイル。

- 控える:バター、チーズ、赤身肉、揚げ物、お菓子。

2. 運動療法:有酸素運動+「血管を柔らかくする」ストレッチ

散歩などの有酸素運動に加え、前述のSuwa論文の知見を活かし、「血管のためのストレッチ」を取り入れましょう。

無理に痛いことをする必要はありません。お風呂上がりなど体が温まっている時に、「痛気持ちいい」範囲で太ももの裏や肩周りを伸ばす習慣をつけてください。

3. 体重管理と禁煙

肥満は全てのリスクの源流です。また、タバコは血管を直接傷つける行為です。「本数を減らす」ではなく、「完全にやめる(禁煙外来の受診)」ことを強くお勧めします。

4. 節酒のルール:再発時の「重症化」を防ぐ

「お酒は百薬の長」と言いますが、脳卒中経験者には当てはまりません。

最近の研究【飲酒量と脳卒中重症度(Shiotsuki et al., 2022)】では、普段の飲酒量が多い人ほど、もし脳卒中を発症・再発した際に、症状が重症化しやすいことが示唆されています。

再発した時に「軽症で済むか、寝たきりになるか」を分ける要因になるかもしれません。休肝日を設け、適量を守りましょう。

5. ストレス管理と睡眠の質

寝る前のスマホをやめ、リラックスできる環境を作りましょう。ストレスは血圧を上昇させる見えない敵です。

【知っておきたい】再発の前兆サインと季節の対策

日々の予防と同じくらい大切なのが、「もしもの時の対応」と「季節ごとのリスク管理」です。これを知っているだけで、最悪の事態(重症化)を防げる確率がグンと上がります。

1. 救急車を呼ぶ合言葉「FAST(ファスト)」

脳卒中の再発は時間との勝負です。「様子を見よう」は禁物。以下のサインが一つでも出たら、すぐに119番通報してください。

- F (Face):顔の麻痺

「イー」と歯を見せた時、片方の口角が下がっていませんか? - A (Arm):腕の麻痺

両手を前に上げた時、片方の手が力なく落ちてきませんか? - S (Speech):言葉の障害

短い文がうまく言えますか? ろれつが回っていますか? - T (Time):発症時刻

「いつ症状が出たか」を確認し、すぐに救急車を呼んでください。

2. 「冬」と「夏」の落とし穴

先ほどのSuwa先生の研究で「血管の柔軟性」の話をしましたが、血管は気温の影響をダイレクトに受けます。

- 冬の「ヒートショック」

暖かい部屋から寒い脱衣所へ移動した瞬間、血管がキュッと縮こまり、血圧が急上昇します。

対策:脱衣所やトイレを暖める。お風呂は「ぬるめ(40度以下)」で。 - 夏の「隠れ脱水」

汗をかいて体内の水分が減ると、血液がドロドロになり、血栓ができやすくなります。

対策:「喉が渇く前」に水を飲む。特に寝ている間は水分が失われるため、「寝る前のコップ一杯」が命綱です。

「わかっていても続かない」を変える。専門家と歩む再発予防

ここまで読んで、「やらなきゃいけないことは分かったけど、続けられる自信がない」と感じた方もいるかもしれません。

それは決して、あなたの意志が弱いからではありません。

「自分は大丈夫」という脳の罠

高齢の軽症脳梗塞患者さんへのインタビュー研究【再発リスク認知(Toriya et al., 2020)】では、多くの患者さんが「自分は軽症だったから次は大丈夫だろう」「具体的に何をすればいいかイメージできない」と、再発リスクを過小評価(楽観視)してしまう傾向があることが報告されています。

人間は、喉元過ぎれば熱さを忘れる生き物です。

だからこそ、客観的にデータを管理し、あなたのお尻を叩いてくれる「パートナー」が必要なのです。

ニューロスタジオ千葉が提供する「生活密着型リハビリ」

私たち「ニューロスタジオ千葉」は、単に手足の麻痺を治すだけのリハビリ施設ではありません。

Kono先生の研究でも示されたように、「生活習慣そのものをデザインし、再発しない体を作る」ことをミッションとしています。

- 柔軟性テスト:前屈や肩の可動域を測定し、動脈硬化リスクに合わせたストレッチを処方。

- 生活介入:血圧や活動量のモニタリングと、継続的なフィードバック。

- 心理的サポート:「ついつい食べてしまう」「動くのが億劫」という心理に寄り添い、行動変容を促す。

これらを、臨床経験豊富な理学療法士がマンツーマンでサポートします。

「10年後の未来」を変えるために、私たちと一緒に新しい生活習慣を作っていきませんか?

FAQ(よくある質問

Q1. 脳梗塞が再発しやすい「危険な時期」はありますか?

A. 発症から「1年以内」が最も注意が必要です。

久山町研究のデータでも、再発の約20〜30%は1年以内に起きています。特に退院直後は、病院と自宅の生活環境のギャップで血圧が変動しやすいため警戒が必要です。しかし、1年を過ぎれば安心というわけではなく、リスクは10年かけて積み上がっていきます。「最初の1年」を無事に乗り越え、そこで作った良い習慣を「10年」続けることが大切です。

Q2. 「軽い脳梗塞(隠れ脳梗塞)」と言われました。再発しても軽く済みますか?

A. いいえ、次は「大発作」になる可能性があります。

「症状が軽い=病気が軽い」ではありません。軽い脳梗塞(ラクナ梗塞など)は、脳の血管が詰まりかけているという「重大な警告サイン」です。これを放置すると、次は太い血管が詰まり、重い麻痺が残る発作を起こす可能性が高まります。「軽く済んでよかった」ではなく、「神様がくれたチャンス」と捉えて、予防に積極的に取り組むことをお勧めします。

Q3. 10年後の生存率はどれくらいですか?「余命」が心配です。

A. データ上は約50%ですが、あくまで「平均値」です。

久山町研究(2005年)では10年生存率は約半数とされていますが、これには90代の方や、重篤な合併症をお持ちの方も含まれます。また、医療技術は日々進歩しています。

「余命」を気にするよりも、生活習慣を変えることで「健康寿命(元気でいられる期間)」を延ばすことは十分に可能です。

Q4. 親が脳卒中でした。遺伝する確率は高いですか?

A. 遺伝よりも「生活習慣の継承」が最大のリスクです。

体質的な遺伝もゼロではありませんが、それ以上に影響するのが「食卓」です。濃い味付け、揚げ物が多い、野菜が少ないといった「家庭の味」や生活リズムは、親子で似る傾向があります。

つまり、遺伝子を変えることはできませんが、「受け継いでしまった生活習慣」は、あなたの意志で今日から断ち切ることができます。

Q5. 完全に再発させない(再発率0%にする)ことはできますか?

A. 「0%」とは言えませんが、限りなく近づけることは可能です。

記事内で紹介したKonoの研究では、徹底した生活介入を行うことで、再発を「通常ケアの1/10以下」に抑え込んでいます。

薬を飲むだけでなく、食事・運動・睡眠をトータルで管理し、血管を若々しく保つこと。これが「再発ゼロ」への最短ルートです。

まとめ:今日から自宅でできるLife Action List

最後に、再発予防のために今日から意識してほしいポイントを整理しました。

- 血圧を毎日測る:朝起きた時と寝る前、数値の変化を知ることがスタートです。

- 「あと一杯」を我慢する:お酒と味噌汁、その一杯を控える勇気が血管を守ります。

- 1日1回のストレッチ:特に「太ももの裏(前屈)」と「肩周り」を伸ばし、血管の柔軟性を保ちましょう。

- 専門家を頼る:不安なこと、続かない悩みは、私たちのようなプロに相談してください。一人で抱え込む必要はありません。

執筆者情報

三原拓(みはら たく)

ニューロスタジオ千葉 理学療法士

主な研究業績

2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長

2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』

2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法

p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス

その他経歴

2016年 ボバース上級講習会 修了

2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任

2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ

現在の活動

ニューロスタジオ千葉 施設長

脳卒中患者様への専門的リハビリ提供

療法士向け教育・指導活動

千葉ハンドリングセミナー共同代表

参考文献

- Ten year recurrence after first ever stroke in a Japanese community: the Hisayama study (久山町研究:初回脳卒中後10年間の再発率)

Hata et al. (2005)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15716525/ - Secondary prevention of new vascular events with lifestyle intervention in patients with noncardioembolic mild ischemic stroke (生活習慣介入による血管イベント二次予防)

Kono et al. (2013)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24029303/ - Association of body flexibility and carotid atherosclerosis in Japanese middle-aged men (身体柔軟性と頸動脈硬化の関連)

Suwa et al. (2018)

https://bmjopen.bmj.com/content/8/1/e019370 - Lifestyle interventions for secondary stroke prevention: a systematic review (二次予防のための生活習慣介入)

Lawrence et al. (2012)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23076632/ - MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer’s disease (MIND食の効果)

Morris et al. (2015)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25681666/ - Sleep duration and the risk of mortality from stroke in japan (睡眠時間と脳卒中死亡リスク)

Kawachi et al. (2016)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26639746/ - Relationship between Alcohol Intake and Stroke Severity (飲酒摂取量と脳卒中重症度)

Shiotsuki et al. (2022)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35487010/ - Perception of recurrent risk among elderly patients (高齢患者の再発リスク認知)

Toriya et al. (2020)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33390547/