Contents

はじめに:なぜ胸腰筋膜の「負荷伝達」が臨床で重要なのか?

腰痛患者へのアプローチにおいて、腰部への局所的な介入だけでは改善が難しいケースを誰もが経験します。多くの療法士がその原因を体幹機能や股関節機能に見出そうとしますが、それらを「繋ぐ」重要な組織である胸腰筋膜の役割については、十分に理解されているとは言えません。

本記事では、胸腰筋膜が単なる筋の被膜ではなく、脊柱、骨盤、上下肢を連結し、力を伝える「負荷伝達システム」として機能することを明らかにした古典的名著、Vleemingらの1995年の論文を紐解き、その知見を明日からの臨床にどう活かすかを解説します。

本記事で解説する重要論文

- 論文タイトル(原文): The Posterior Layer of the Thoracolumbar Fascia: Its Function in Load Transfer From Spine to Legs

- タイトル和訳:胸腰筋膜後葉:脊柱から下肢への負荷伝達におけるその機能

- 著者:Vleeming A, Pool-Goudzwaard AL, Stoeckart R, van Wingerden JP, Snijders CJ.

- 雑誌名:Spine (Phila Pa 1976). 1995 Apr 1;20(7):753-8.

- PabMed:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7701385/

Vleeming (1995) の研究概要(PICO)

- 研究の目的 (Objectives): 胸腰筋膜後葉が、脊柱、骨盤、上下肢間の負荷伝達においてどのような役割を果たすかを解明すること。

- 対象と方法 (Methods): 10体のヒト献体を使用。胸腰筋膜後葉を露出し、広背筋や大殿筋など様々な筋に牽引を加え、筋収縮をシミュレートした。その際に生じる筋膜の変位をラスター写真法で観察・測定した。

- 主な結果 (Results): 広背筋(特に尾側線維)と大殿筋への牽引は、胸腰筋膜を介して対側へも張力を伝達させた。この現象は特にL4レベルより尾側で顕著だった。

- 結論 (Conclusions): 胸腰筋膜は、広背筋と対側の大殿筋などを機能的に連結する統合システムである。体幹の回旋時に力を伝達し、同時に腰椎下部や仙腸関節を安定させる重要な役割を担っている。

論文結果の臨床的解釈

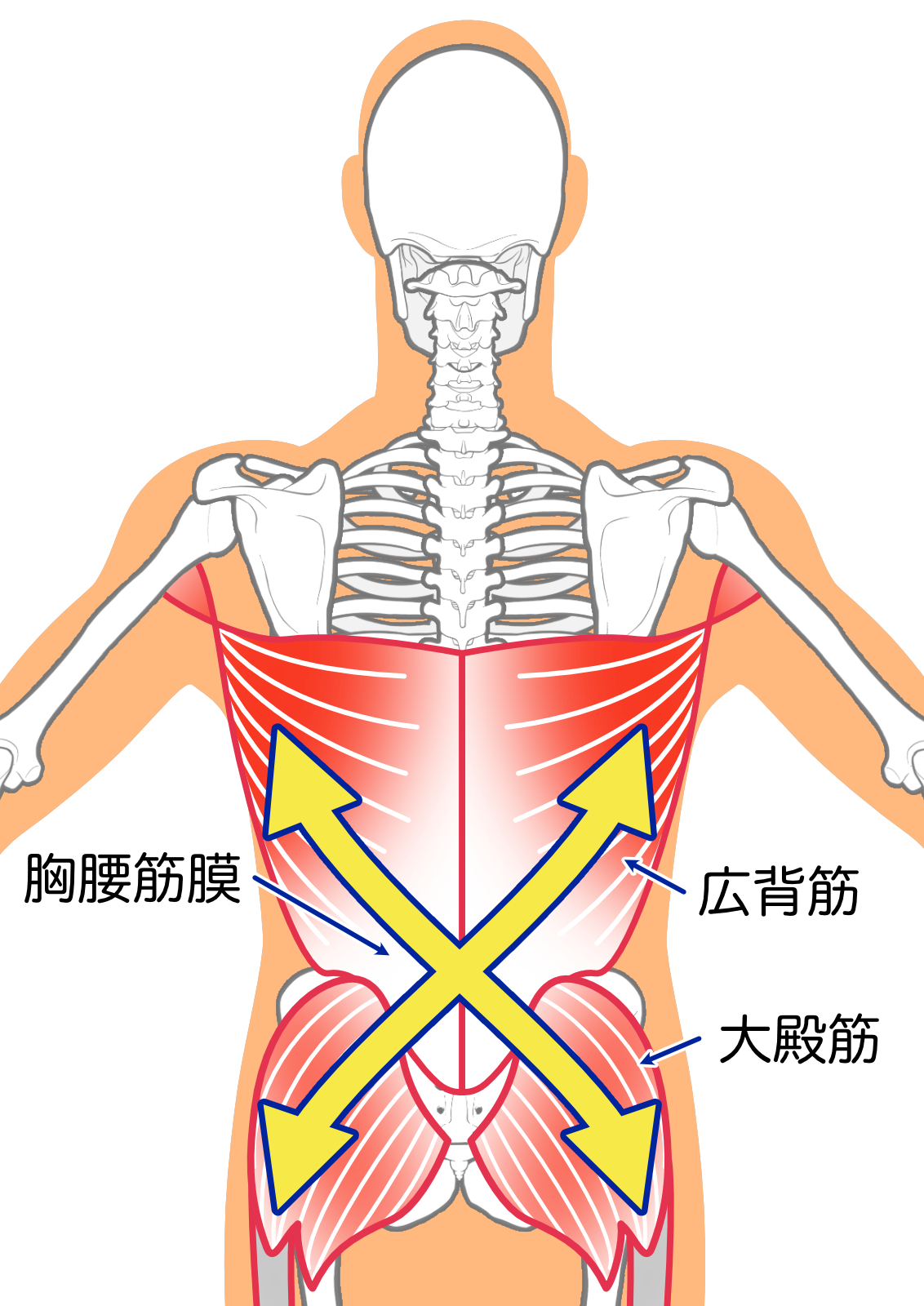

浅葉の発見:広背筋と対側の大殿筋を繋ぐ「斜めのライン」

この研究の最も重要な発見の一つは、胸腰筋膜の浅葉の線維走行です。浅葉は広背筋の腱膜から起始し、腰椎のL4/5レベルより尾側で正中線を越え、反対側の仙骨や腸骨稜、そして大殿筋の筋膜へと連続していました。これは、右腕を後方に振るような動き(広背筋の活動)が、胸腰筋膜を介して左のお尻(大殿筋)の緊張を高め、歩行時の推進力や体幹の回旋を安定させる「後斜角スリング(Posterior Oblique Sling)」と呼ばれる機能的ラインの解剖学的基盤を明確に示したものです。

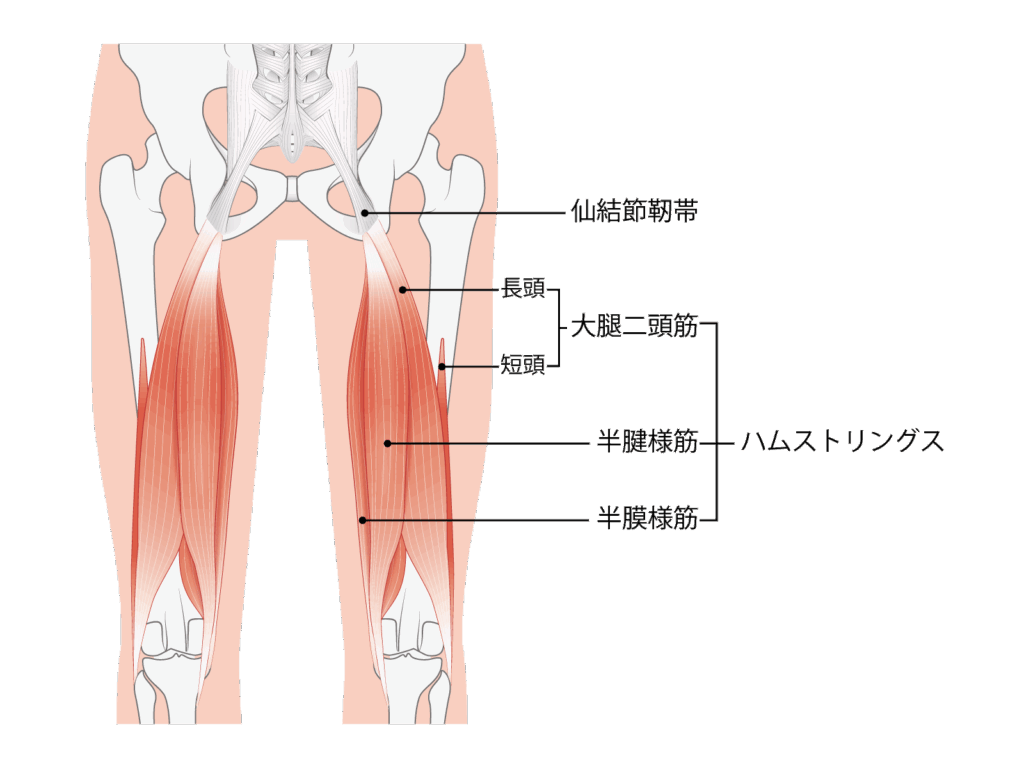

深葉の発見:大腿二頭筋と仙結節靭帯を介した下肢との連結

胸腰筋膜は浅葉だけでなく、深葉も重要な連結を持っています。研究では、深葉が仙結節靭帯と連続していることが確認されました。仙結節靭帯には大腿二頭筋が付着することから、これは下肢のハムストリングスの張力が、骨盤を介して腰椎領域の安定性に関与することを示唆しています。膝関節の屈曲や股関節の伸展といった下肢の動きが、胸腰筋膜の緊張を介して体幹の安定に寄与している可能性が考えられます。

対側への張力伝達が意味すること

筋の牽引実験の結果は、この解剖学的な連結が機能的にも有意であることを示しました。下のグラフが示すように、特に「広背筋の尾側線維」と「大殿筋」への牽引は、同側の胸腰筋膜を大きく変位させるだけでなく、正中線を越えて「対側」にまで顕著な変位を生じさせることがデータで示されました。これは、例えば右の広背筋が働くと、胸腰筋膜を介して左の大殿筋の活動を促通、あるいはその逆も然り、という力学的な相互作用が実際に起こっていることの証明です。

関連記事

【2025年最新】Trunk Impairment Scale (体幹機能障害評価)について

FACT (Fanctional Assessment for control of trunk) 臨床的体幹機能検査について

仙腸関節の安定化における「Force Closure」という概念への貢献

Vleemingらは、この筋と筋膜の連結が仙腸関節の安定性に不可欠な「フォースクロージャー(Force Closure, 力的閉鎖機構)」に生理学的に貢献していると考察しています 。フォースクロージャーとは、関節面の形状(フォームクロージャー)だけでは不足する安定性を、周囲の筋や靭帯、筋膜の張力によって補い、関節を安定させるメカニズムです。広背筋と対側の大殿筋が同時に収縮すると、胸腰筋膜を介して斜め方向の締め付け力が生じ、仙腸関節面に圧縮力を加えて安定性を高めます。これは、骨盤ベルトが外から骨盤を締めるのと同じような効果を、身体が内側から自律的に生み出していると考えることができます。

臨床での応用と実践的なポイント

評価の視点:なぜその現象が起きているかを検証する

この論文の知見は非常に重要ですが、「筋膜が運動を司っている」という短絡的な解釈は可能な限り避けるべきだと経験的には感じています。臨床で観察される非効率な運動パターンの根本原因は、APA(予測的姿勢調節)の不全や、荷重に対する感覚入力とその応答の異常と表現することもできるため、観察された問題点が筋膜の影響なのか姿勢制御の影響によるものなのかを検証することが重要です。

胸腰筋膜の連結という知識は、あくまで「なぜその現象が起きているか」を多角的に検証するための一つの強力なツールです。

例えば、脳卒中後遺症の対象者が麻痺側の立脚期に非麻痺側の杖へ過剰に依存している場合、「杖への依存が、非麻痺側広背筋の活動を過剰にし、結果として麻痺側股関節の伸展(大殿筋活動)と、それに連動すべき胸腰筋膜を介した体幹の安定化システムを使えなくさせているのではないか」という仮説を立てることができます。

こうしたケースでは非麻痺側の上肢を挙上していただいた状況と、杖を使用した状況の重心の高さや動揺の大きさを比較することで、ダイアゴナルな関係性の影響力を分析しやすくなるかもしれません。

アプローチのヒント:上肢のコントロールが体幹の安定性を変える

この筋膜の連結を応用したアプローチの一つとして、上肢のコントロールが挙げられます。例えば、片麻痺の対象者で、麻痺側あるいは非麻痺側の上肢を挙上すると立脚期の安定性が増すケースがあります。これは、単に代償的な過活動が抑制されただけでなく、上肢挙上によって広背筋中部繊維のや胸腰筋膜の張力が適正化され、本来の安定化機能が発揮されやすくなったと解釈できます。

このような場合、安全性に配慮し、壁際に体幹を接触させ垂直方向の定位を促しやすい環境で、上肢をある程度挙上したまま荷重練習を行うことは有効なアプローチとなり得ます。また、体幹が麻痺側へ側屈してしまうのを防ぐために、90度ほど外転した上肢を高い台に乗せる、といった環境設定も治療の選択肢となります。

動作指導への応用:なぜ「お尻と背中を連動させる」意識が大切か

この論文の知見は、対象者への動作指導にも活かすことができます。歩行や起き上がり、あるいはスポーツ動作において、「お尻(大殿筋)の力と、その反対側の背中(広背筋)の力を連動させる」といった組み合わせでの練習は、胸腰筋膜を介した効率的な負荷伝達システムを動員させる上で有効に活用できるかもしれません。

単に「体幹に力を入れて」と指示するよりも、具体的で機能的な身体の繋がりをイメージさせることが、より良いパフォーマンスを引き出す鍵にもなり得ます。

まとめ:胸腰筋膜は身体を統合するシステムである

Vleemingらの1995年の研究は、胸腰筋膜が単なる腰背部の膜組織ではなく、上肢と下肢、体幹を機能的に連結し、力の伝達と安定化に不可欠な役割を果たす「統合システム」であることを示しました。この視点は、腰痛から脳卒中後遺症まで、幅広い対象者の動作を分析し、治療戦略を立てる上で、我々理学療法士に数多くのヒントを与えてくれます。局所だけでなく、身体全体の繋がりを見つめることの重要性を、この論文は改めて教えてくれるのです。

執筆者情報

三原拓(みはら たく)

ニューロスタジオ千葉 理学療法士

主な研究業績

2016,18年 活動分析研究大会 口述発表 応用歩行セクション座長

2019年 論文発表 ボバースジャーナル42巻第2号 『床からの立ち上がり動作の効率性向上に向けた臨床推論』

2022年. 書籍分担執筆 症例動画から学ぶ臨床歩行分析~観察に基づく正常と異常の評価法

p.148〜p.155 株式会社ヒューマン・プレス

その他経歴

2016年 ボバース上級講習会 修了

2024年 自費リハビリ施設 脳卒中リハビリパートナーズhaRe;Az施設長に就任

2025年 株式会社i.L入職 NEUROスタジオ千葉の立ち上げ

現在の活動

ニューロスタジオ千葉 施設長

脳卒中患者様への専門的リハビリ提供

療法士向け教育・指導活動