研究の背景と目的

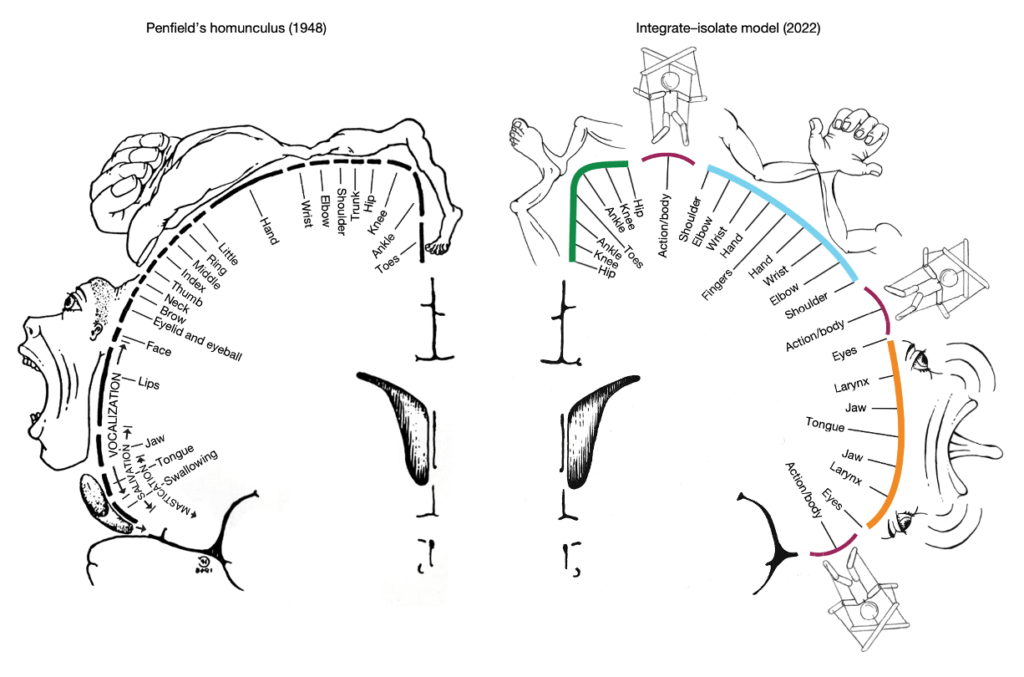

これまでの神経科学研究では、一次運動皮質(M1)は身体の各部位の動作を直接的に制御する領域であり、身体の「地図(somatotopy)」が並んで存在していると理解されてきました

しかし、近年のfMRIなどの高解像度画像解析によって、運動皮質が思考や計画などの非運動的(認知的)処理にも関わっている可能性が示唆されてきました

本研究の目的は、運動皮質に存在するこうした認知的なネットワークの存在を検証し、解剖学的・機能的な配置を明らかにすることです

方法

研究者たちは、7テスラMRI(超高解像度の脳画像撮影)を用いて、25人の健康な被験者の脳を精密にスキャンしました

分析には以下の方法が用いられました

・安静時機能的MRI(rs-fMRI):脳が安静状態にあるときの神経活動のネットワークを観察

・task-fMRI:特定の認知課題(記憶課題や注意課題など)を行わせて脳の反応を計測

・経頭蓋磁気刺激(TMS)と神経解剖学的データを組み合わせた比較

主な結果

SCANの発見

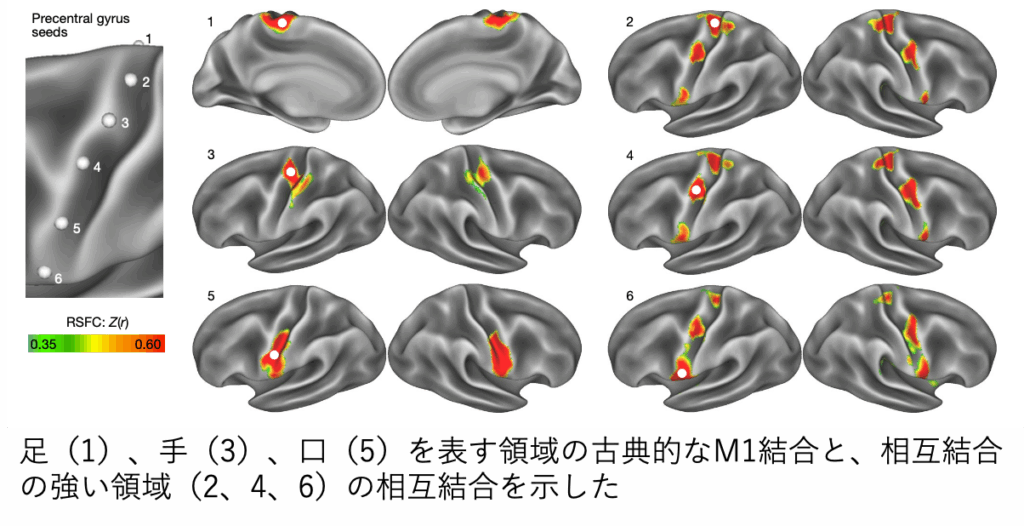

運動皮質の効果器領域*(顔・手・足を動かす領域)の間に、SCANと呼ばれる新しい神経ネットワークが存在することが判明しました

SCANは、前帯状皮質(anterior cingulate cortex)や島皮質(insula)などの認知的な領域と密接に機能的に接続されており、身体の運動だけでなく目標設定、意思決定、注意制御といった高次の行為に関わっていると考えられます

*効果器領域

効果器間領域は、従来のホムンクルスモデルでは認識されていなかった新たな発見

これらは:

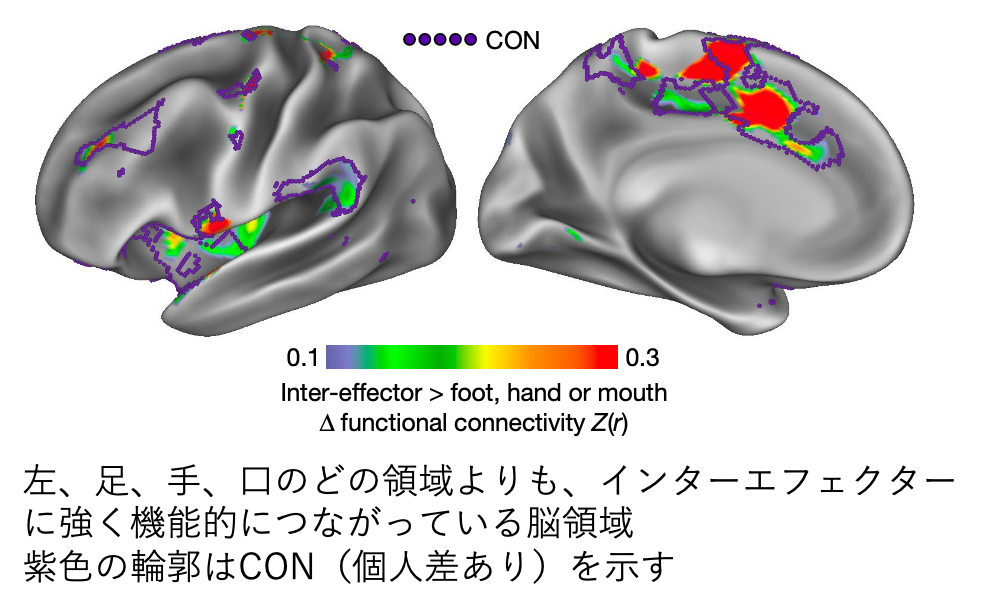

足、手、口の効果器特異的領域の間に位置し、互いに強く機能的に接続している

帯状-被蓋ネットワーク(CON)と強い接続を持ち、このネットワークは行動の計画、生理的制御、覚醒、エラー処理、痛みの処理に関わる

皮質厚が薄く、白質の異方性が高いなど、構造的特徴が効果器特異的領域と異なる

視床の特定の核(特に中心正中核)や小脳の特定領域とも強く接続している

広範な運動に対して中程度の活性化を示し、運動特異性が低い

動作計画段階で特に活性化する(実行段階よりも)

SCANは効果器領域と交互に並ぶ

SCANは運動皮質上に、効果器領域(手、足、顔)と交互に現れるパターンで配置されており、それぞれ明確に異なる神経的ネットワークを形成しています

これは、従来理解されていた「一次運動皮質は単純に身体の動きを制御している」というモデルに挑戦する発見です

SCANの機能的特性

効果器間領域と接続するより広いネットワーク(SCAN)は、全身の行動制御に重要な役割を果たします

・補足運動野(SMA)や背側前帯状皮質(dACC)などの領域を含む

・前頭前皮質や島皮質とも接続している

・内臓器官(副腎髄質など)への接続も示唆されている

・全身的な行動計画、姿勢制御、内部生理学的調節、呼吸と発話の調整などを担当

・目標指向の行動に必要な高次の認知制御と運動実行の橋渡しをする

これらは従来、前頭前野などが担っているとされていた高次機能に近い活動です

考察

本研究は、運動皮質が単に身体運動を制御するだけでなく、「身体を通じた思考」や「行動の文脈理解」といったより複雑な認知的行為にも関与している可能性を示しています。つまり、脳内における行動制御は、運動と認知の境界が曖昧で、身体的・精神的プロセスが密接に絡み合っているという新しい視点が提示されました

このSCANの存在は、「脳は身体運動と意思決定を分けて処理しているのではなく、それらを統合的に処理している」ということを示唆します

これは、例えば意識的な行動の制御や、習慣行動、病的な衝動制御障害(例:ADHDやパーキンソン病)などの研究に新しい視点を提供する可能性があります

結論

運動皮質には、従来の身体部位ごとの効果器領域に加えて、目標志向的な行動制御に関わる認知的ネットワーク(SCAN)が交互に配置されていることが明らかになりました

これは、運動皮質の機能的役割が、単なる身体運動制御にとどまらず、意図や目的に基づく行為全般に関与していることを示す重要な発見です

参考文献:Evan M. Gordon et al. A somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex. 2023

NEUROスタジオ東京