運動意図に関する神経科学的研究

Desmurgetら(2009)の研究は、運動意図(movement intention)と運動意識(movement awareness)に関する神経メカニズムを明らかにすることを目的としている

本研究では、電気刺激を用いた実験により、ヒトの脳内で運動意図を生じさせる領域と、それを運動として知覚する領域を特定した

研究の背景

運動は、意図的な意思決定と自動的な動作の両方を含む複雑なプロセスである

従来の研究では、一次運動野(M1)や補足運動野(SMA)、頭頂葉の関与が示唆されてきたが、運動意図と運動意識の違いを明確に区別することは難しかった

特に、運動の「意図」は自己意識の形成に関与し、それがどのように脳内で処理されるかは未解明の部分が多い

方法

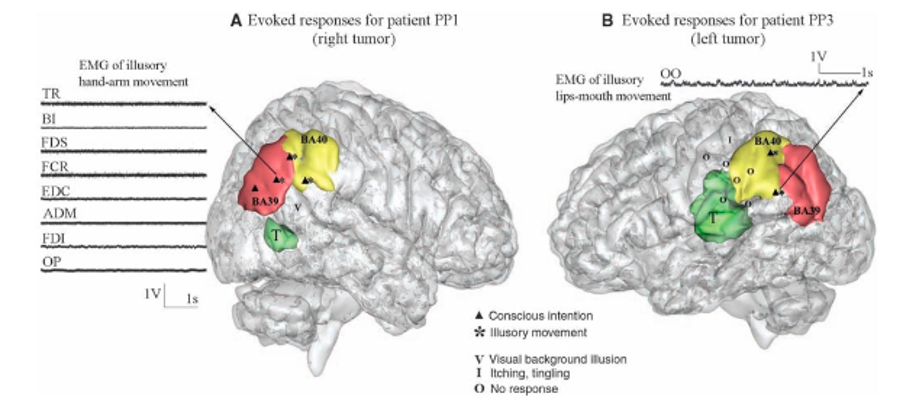

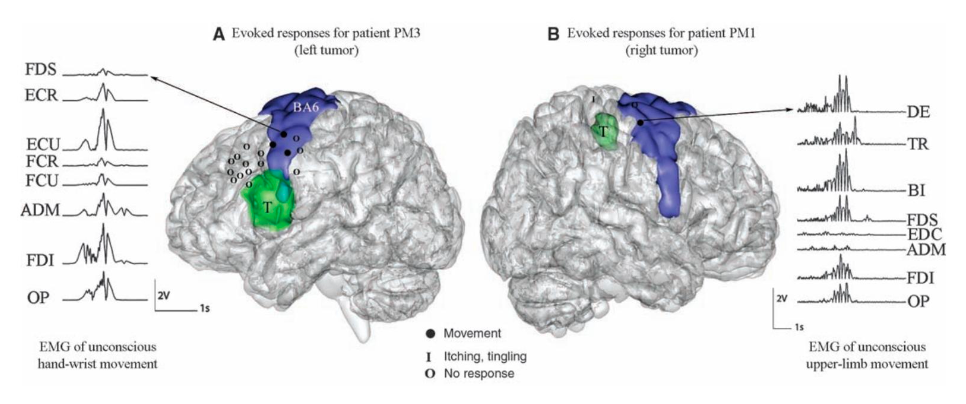

てんかん手術を受ける患者に対し、頭頂葉(parietal cortex)と前頭葉(frontal cortex)に電極を埋め込み、脳の特定部位を電気刺激した

その際、被験者の主観的な報告や実際の運動の有無を記録し、運動意図と運動実行の関係を解析した

結果

頭頂葉の刺激

低強度の刺激を与えると、被験者は「動こうとしている」と報告するが、実際には運動を伴わない

前頭葉の刺激

刺激によって実際の運動が誘発されたが、被験者は「自分が動こうとした」という意識を持たないことがあった

つまり、運動が自発的に計画されたのではなく、外部から強制されたものと認識されることがあった

考察

この結果から、運動意図と運動意識は異なる脳領域によって形成されることが示唆された

頭頂葉は、運動の「意図」や「動こうとしている感覚」の生成に関与する

前頭葉は、実際の運動の制御を担っているが、意識的な意図と切り離されることがある

また、運動意図が存在しても運動が起こらないこと、逆に運動が起こっても意図がない場合があることから、「自由意志」に対する新たな視点が提案される

これは、意識的な意思決定と実際の運動制御が独立したプロセスであることを示唆し、自己意識の神経基盤を理解する上で重要な知見となる

結論と意義

本研究は、ヒトの意図的運動の神経メカニズムを明らかにし、意識と運動制御の関係を深く理解するための基礎を築いた

特に、頭頂葉が運動意図の形成に、前頭葉が運動の実行に関与することを示した点が重要である

これにより、意識と行動の関係に関する従来の理解が見直される可能性がある

さらに、本研究の成果は、運動障害の治療や神経リハビリテーションにも応用される可能性があり、脳刺激を利用した運動制御技術の発展に貢献することが期待される

参考文献:

Michel Desmurget et al. Movement Intention After Parietal Cortex Stimulation in Humans. 2009

NEUROスタジオ東京